Zwei Tage WG-Besichtigung in Hannover. Irgendwo zwischen Blinddating und Casting suchten Wohngemeinschaften einen neuen Mitbewohner. Ein subjektiver Bericht.

(Veröffentlicht in der Berliner Zeitung vom 26.09.2011)

In Deutschland habe ich noch nie in einer WG gewohnt. In Tokyo teilte ich Wohnung bzw. Wohnhaus mit anderen. Nie gab es Probleme. In Japan musste ich nur den Vermieter mit finanzieller Liquidität überzeugen, doch in Deutschland steht vor dem Einzug in eine Wohngemeinschaft ein Vorstellungsgespräch vor dem WG-Rat. Es wird geprüft, ob man nett und interessant genug für den Einzug ist. Irgendwo zwischen Bewerbungsgespräch und Casting des neuen Freundeskreis finden dann diese Treffen statt.

Ich bin, was Wohnen angeht, super anspruchslos. In Tokyo war ich glücklich auf vier Quadratmetern ohne Fenster. Ich brauche nicht viel. Eine Matratze, einen Tisch und ich war zufrieden. Diese Anspruchslosigkeit konnten viele nicht nachvollziehen, ja es machte sie sogar skeptisch, als ob ich das nur erzählen würde, um das Zimmer zu bekommen. Doch ich brauchte wirklich nicht mehr.

Von daher waren meine Kriterien an die WGs relativ gering. Die Kriterien der WGs an mich aber scheinbar hoch. “Die Chemie muss ja stimmen” und “man sollte schon ähnliche Interessen haben”. Mir war da relativ vieles egal. Ich denke in meiner Zeit in Japan habe ich eine gewisse Zurückhaltung gelernt, den man anderen entgegen bringt, mit denen man auf engen Raum zusammenlebt.

Wenn ich dann von meiner Wohnung in Tokyo erzählte, wurde ich natürlich auch zu meiner Zeit dort befragt. Ich berichtete gerne und viel darüber. Fast zu viel. Als ob diese Zeit, dieses eine Jahr, das einzige ist, was mich auszeichnet und von anderen Bewerber unterscheidet. Nichtsdestotrotz war es natürlich das spannendste, was ich zu erzählen hatte und daher brachte ich es natürlich immer gleich zu Beginn der Gespräche ein.

Die Fahrt

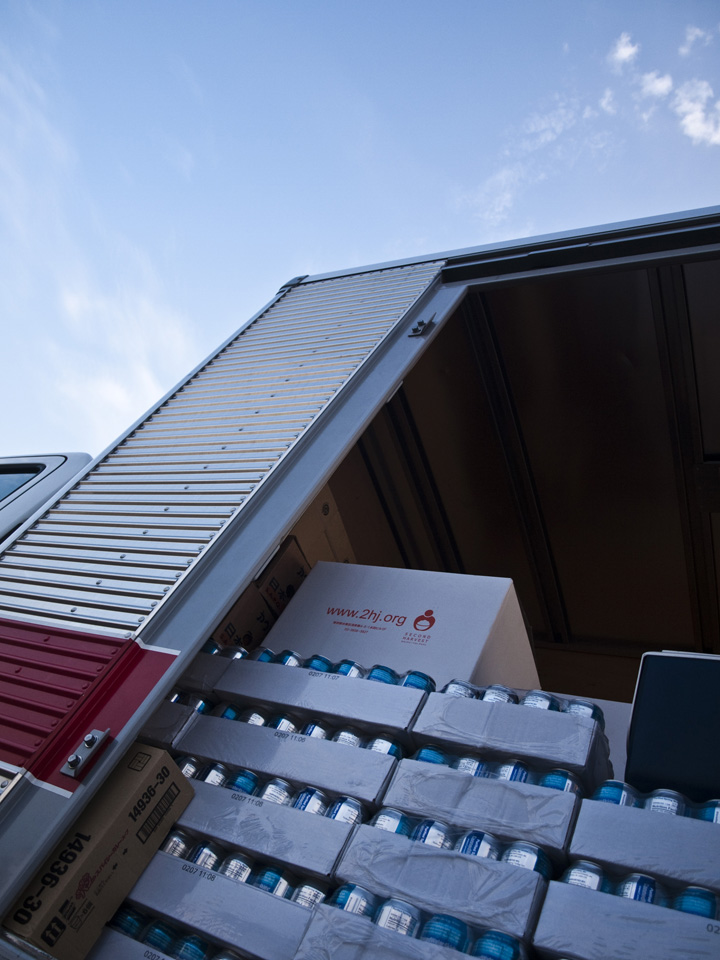

Im Westen von Berlin holte mich ein Kleinlaster mit 15min Verspätung ab. Knapp begrüßte mich der Fahrer der Mitfahrgelegenheit und schmiss meine Tasche in den Laderaum.

Er ist Transportunternehmer und macht jeden Tag den Trip nach Hannover um Autoteile abzuholen. Hin und zurück dauern mit Pause und Aufladen sechs Stunden, die sich die großen Autohäuser gerne etwas kosten lassen. Meine Frage, ob denn eine Sammelbestellung einmal in der Woche in einem großen LKW statt täglichen Touren in einem Kleinlaster denn nicht sinnvoller seien, schmetterte der Fahrer etwas angekratzt ab. Man könne ja heute nicht wissen, welche Bauteile man morgen braucht, sagte er, und starrte fest auf die Autobahn vor sich. Das ich so in der Frage gewissermaßen auch seinen Job für sinnfrei erklärte, fiel mir erst auf, als ich ausstieg.

Neben mir saß die zweite Mitfahrerin, eine selbstständige Nageldesignerin. Mit großen, aufgeklebten Fingernägel tippte sie auf ihrem Netbook. Ihr dickes Make-Up spiegelte sich dabei im Display. Viel zu sagen hatte sie nicht.

Die Fahrt war zügig und still. Die beiden hatten keine Interesse an dem, was ich erzählte und auch sonst hatten wir keine Schnittmengen. Bis dann das Thema Wohnungssuche in Hannover aufkam und ich lauter Tipps für gute Straßen bekam. Merken konnte ich mir keine.

Die erste WG – ein Traum in weiß

Ein quirliges Mädchen begrüßte mich mit einem Lächeln im Treppenhaus. Ihr Mitbewohner stand etwas müde im Flur und zeigte mir sein helles Zimmer, das bald frei werden sollte. Es sah gut aus, die Mitbewohner waren sympathisch und die Lage war bezahlbar. Das Gespräch lief gut, auch wenn ich viel zu viel erzählte.

Sie studiert an der Tiermedizinischen Hochschule, oder “Tiho” wie die coolen Kids in Hannver sagen. Der Antwort auf die Frage nach ihrer Heimat stellte sie schon ein “kennste nich” voran, bevor sie eine Liste von mir unbekannten Dörfern und Kleinstädten nannte, die jeweils mit “in der Nähe von” verbunden waren.

Er ist grad in der Wirtschaft, will aber demnächst zur Polizei. So ganz enthusiastisch sprach er über keins von beiden. Nur als es darum ging aus Hannover weg zu ziehen zeigte sich eine gewisse Passion. Ich konnte es nachvollziehen.

Der dritte im Bunde war nicht da. Er ist in der Werbung, meistens bei seiner Freundin und sowieso “mehr für sich”.

Rückblickend muss ich sagen, dass diese erste WG-Besichtigung am besten lief und mir am meisten gefiel.

Die zweite WG – wir casten einen neuen Freund

Die zweite Besichtigung war zunächst schwierig. Als ich durch die Tür kam standen dort gleich drei der vier Bewohner vor mir und streckten mir die Hände zur Begrüßung hin. Alle kannten sich schon länger und bildeten mehr oder weniger den gemeinsamen Freundeskreis. Als externe Partei war es für mich schwierig dort Zugang zu finden, aber das war ihnen auch bewusst und sie gaben sich Mühe, mich zu integrieren.

Die Dame in der Runde hatte das Zimmer zu vergeben. Ende 20, Gelegenheitsmodel und selbstbewusst, aber ohne arrogant zu sein. Bescheiden und bestimmt erzählte sie von ihren Shootings. Sie hatte ein großes Bierglas vor sich und fragte mich, wie ich es denn mit dem Alkohol halte. Wenig, sagte ich, und zweifelnde Blicke gingen über das Glas zu ihrem Mitbewohner.

Sie geht jetzt für ein halbes Jahr ins Ausland und ihr Mitbewohner ebenso. Die, die bleiben, waren entweder im Urlaub oder gerade durch die Tür. Es war schwierig ein Gespräch mit denen zu führen, die dann eh nicht mehr die Mitbewohner sein würden. Trotzdem merkte ich, dass wir wenig Gemeinsamkeiten hatten. Zimmer und Lage waren okay.

Rückblickend muss ich aber sagen, dass das Gespräch hier gut lief, auch wenn ich währrenddessen einen anderen Eindruck hatte. Es lief fließend, wir scherzten. Wie in einem Bewerbungsgespräch hinterließ ich meine Kontaktdaten. Man meldet sich dann.

Die Kameratasche

Noch auf dem Weg nach Hannover bekam ich am Morgen einen Anruf. Es war ein Fotostudent von der FH Hannover, den ich noch nie im Leben traf, aber der in meiner Facebook-Liste ist. Er ist gerade in Berlin, hat aber nächste Woche einen Auftrag in Österreich und seine gesamte Ausrüstung ist noch in Hannover. Verschicken kann er das Equipment im Wert von mehreren tausend Euro nicht.

“Fritz, du kommst doch wieder nach Berlin, ne? Ich brauch jemanden, der mir meine Ausrüstung bringen kann, den ich kenne und vertraue. Naja, ich kenn dich jetzt zwar auch nicht, aber ich vertrau dir da mal.”

Ich zögerte, aber er drängte. Also sagte ich zu. Die Ausrüstung würde mir sein Mitbewohner im Laufe des Tages vorbeibringen.

Es folgten über den Tag verteilt noch mehrere Anrufe, die im Ton immer drängender wurden und mich gegen Ende hin auch kurz des Diebstahls bezichtigten. Kurz vor Mitternacht kam die Tasche und ich nahm sie an.

Der Überbringer und seine Begleitung waren sehr amüsiert von der Geschichte. Unverständnis gab es auch bei dem Freund bei dem ich übernachtete. Die, laut Anruf, “normale, kleine Kameratasche”, wog sieben Kilo und schnitt sich mit dem Gurt in meinen Rücken.

Bis es spät wurde und alle Mitbewohner der WG, wo ich die Nacht verbrachte, im Bett waren, diskutierten wir noch laut über Fotos. Im Zimmer einer Mitbewohnerin, die im Urlaub war, pennte ich zwischen Klavier und Gewitter dann ganz gut.

Ein Hipster in Hannover

Als ich am Tag zuvor nach Hannover fuhr, hatte ich nur die zwei Besichtigungstermine. Der nächste kam spontan am nächsten Morgen per Email. Vorher telefonierte ich mir eine Heimreise für den Abend und fuhr mit meinem Gastgeber zur Uni Hannover, um die Architektur-Projekte einer Mitbewohnerin zu fotografieren.

Ich wollte die Gelegenheit glech mal nutzen, um meine neue analoge Kamera auszuprobieren. Wie bei einem echten Tourist Hipster baumelte die 40 jahre alte Kamera aus Metall um meinen Hals. Meine Beobachtung vom Vortag, dass Hannover relativ frei von Hipstern ist, wurde nun von mir selbst zunichte gemacht.

Mein Freund zeigte mir dabei die Stadt. Die Prachtmeile von Hannover, die Limmerstraße, begann mit höflichen Punks, füllte sich mit Imbissen und Restaurants, und endete mit billigen Geschäften. “Mehr geht nicht in Hannover, bunter als hier wirds nicht” sagte mein Freund und ich war nicht sonderlich traurig, nur einen schwarz/weiss Film in der Kamera zu haben.

Konstruktionen für die Kamera

Im Innenhof der Fakultät für Architektur waren die Konstruktionen ausgestellt. Versteckt oder dominant sollten sie dem grauen Hinterhof Akzente verleihen. An einigen Ecken wurde noch geschraubt und geklebt.

Nach den anstrengenden WG-Terminen, wo alles was du sagst und tust in deine Bewertung in die Auswahl um das Zimmer mit einfließt, waren die Architekten echt eine entspannte Abwechslung. Wenn ich sie ansprach, kam ein Lächeln zurück. Sie erzählten gerne von ihren Projekten. Der Professor war auch ganz entzückt über uns zwei Fotografen und er nahm sich viel Zeit mir den Gedanken hinter den einzelnen Exponaten zu erzählen.

Meine alte analoge Kamera ist seit dem Nahen Osten kaputt, einen Film hatte ich mit der neuen noch nicht voll gemacht. Ich hatte zwar mal einen drin, doch der war komplett unbelichtet. In Hannover hatte ich nun einen schwarz/weiss Film und Farbfilm dabei. Ich verschätzte mich aber grob mit ISO und Belichtungszeit, sodass die Bilder jetzt so unrein aussehen.

Über den Innenhof verteilt waren große und kleine Konstruktionen aus Holz, Pappe und sogar Tetra-Pak.

Der Großteil der Architektur-Studenten war weiblich. Die wenigen Kerle waren dabei alle breit gebaut – und mürrisch auf uns Fotografen zu sprechen.

Die dritte WG – Sportler und ihre Hobbys

In angesagter Lage, wie man mir sagte, befand sich die dritte Wohngemeinschaft in Laufweite von der Bude meines Kumpels. Ich war zu früh dran und betrat die Wohnung als noch eine weitere Interessentin zugange war. Sie war Journalismusstudentin aus München, die das Studium der praktischen Arbeit vorzog. Die Bewohner waren zwei Sportler und ein Sozialwissenschaftler. Das Zimmer war klein aber gemütlich, inklusive eines begehbaren Vordachs unter dem ein gemütlicher Garten lag.

Relativ unbeeindruckt von meinen Reisen und Referenzen fragte mich die Dame in der Runde, ihreszeichens braungebrannte Sportstudentin mit Nebenjob im Freibad, nach meinem Hobbys. Ich schluckte.

Das Problem daran, wenn man sein Hobby und das, was man gerne macht zum Beruf macht, ist, dass man gleichzeitig ein Hobby aufgibt. Als Freiberufler/Selbstständiger hat man eh auch weniger Zeit für Hobbys. Ich sagte schnell noch den einzigen Sport, den ich tatsächlich sehr gerne ausübe (“Fahrrad fahren”), doch mit Blick auf meine Wampe kauften sie mir das wohl nicht ab.

Beim stockenden Gespräch in der Küche disqualifizierte ich mich, als ich, wie Berliner das gern mal so machen, über andere & kleinere Städte lästerte. In diesem Falle Hannover, der Geburtsstadt von 2/3 der WG. Nicht viel später folgte ein “du hörst von uns” und ich ging durch die Tür.

Die vierte WG – Journalisten und das Steak-Verbot

Der letzte Termin kam kurzfristig rein und musste ebenso schnell erledigt werden da mein Auto nach Berlin bald folgen sollte. Ebenfalls in guter Lage und mit tollen Zimmern war es eine WG von Journalisten, die entweder noch im Studium oder kurz vorm Ende und schon im Beruf drin steckten. Print, Fernsehen und Radio waren vertreten.

Erst im Nachhinein realisierte ich, wie anti die Bewohner mir gegenüber eingestellt waren. Erst dachte ich, es lag daran, was ich sagte oder nicht sagte. Doch dann fiel mir auf, dass es daran lag, was ich war.

Journalisten sind privat das, was sie im Beruf sein müssen: betont selbstbewusst, ehrgeizig und direkt. Und bei der Besichtigung waren sie zudem noch hektisch, gestresst und schnell. Für sie war ich erstmal nur ein Konkurrent in ihrer Branche.

Innerhalb von 10min trafen fast alle Bewohner der WG ein. Die Damen nahmen mich ins Kreuzverhör während der Kerl sich eine Zucchini schnitt und in die Pfanne warf.

“Ich bin Fotograf, schreibe aber auch”, sagte ich in der Vorstellungsrunde. Der Autor aus dem Printjournalismus quittierte es nur mit einem “Ach!” als er sich die Zuchhini brutzelte. Seine Zweifel daran, dass dieser Knipser nun auch noch schreibt und in sein Berufsfeld eingreift, war über dem heissen Öl laut zu hören. Als ich ihm sagte, dass ich Fotojournalismus an der FH studiere, nötigte ihm das aber einen gewissen Respekt ab. “Die sind krass”, sagte er.

Mittendrin kam eine SMS. Die Mitfahrgelegenheit, die mich in 50min im Norden der Stadt abholen sollte und nachhause fährt, hat spontan abgesagt. Der Autor fühlte mit mir und stellte seinen Rechner zur Verfügung, damit ich eine neue Mitfahrgelegenheit suchen konnte. Während er das Passwort eintippte wischte er eine wilde Ansammlung von Pillen von der Tastatur. Ich fragte nicht, aber man sagte mir, dass die von dem Mitbewohner stammten, der gerade nicht da ist. “Er arbeitet in einer Psychatrie und kommt daher günstig an Pillen” erklärte mir die Fernsehjournalistin. “Aber nicht die Art Pillen an die du jetzt denkst” fügte sie nach einer kurzen Pause hinzu und kaute weiter auf ihrer Möhre herum.

Sie kam gerade von einem Dreh und reagierte am aufgeschlossensten auf mich. Allerdings verabschiedete sie sich kurz und musste weg. Es folgten provozierende Fragen mit verschränkten Armen von den anderen. Es wurde meine Qualität als Journalist geprüft, ich hatte aber nicht das Bedürfnis ihnen jetzt hier etwas demonstrieren zu müssen.

Ich erzählte was ich suchte und die Antwort war nur ein ablehnendes “das klingt aber nach Zweck-WG”. Der Zweck einer WG ist es, ein Zimmer zu haben und mit anderen zusammen zu wohnen. Das suchte ich. Woher die Erwartungshaltung kommt, mit dem neuen Mitbewohner gleich den neuen besten Freund zu suchen, ist mir ein Rätsel.

Doch die entscheidene Frage war: “Bist du Vegetarier?”. Nein, sagte ich. “Wir sind aber alle Vegetarier, weil wir für die Welt sind”. Berechtigte Begründung, wenngleich auch eine WG in Hannover mit dem Braten von Zucchini sicherlich nicht “die Welt” retten wird, was immer damit gemeint war. “Heisst das, dass ich keine Wurst im Kühlschrank haben kann, selbst wenn ich sie in meinem Zimmer esse?”, fragte ich. Der Blick ging zur Zucchini und wieder zurück zu mir. Nein, war die kollektive Antwort. “Ich müsste mich also zwischen Steak und dieser Wohnung entscheiden, da ihr keine Nicht-Vegeterier akzeptiert?”. Sie nickten und ich ging zur Tür.

Ich kann ihre Lebenseinstellung nachvollziehen, sie aber für mich selbst nur wegen einer Wohnung anzunehmen halte ich für verkehrt. Und dogmatisch Nicht-Vegetarier auszuschließen sprach auch nicht grade für eine allgemeine Toleranz. Ohne viele Worte wurde mir zum Abschied gewunken. Im Treppenhaus traf ich dann noch die Fernsehjournalistin wieder. Sie war irritiert, dass ich so schnell wieder ging.

Heimfahrt

Kurzfristig fand ich noch eine andere Mitfahrgelegenheit nach Berlin, am selben Treffpunkt und zur selben Zeit. Mit schwerer Kameratasche und meinem Kram über der Schulter hetzte ich in den Norden der Stadt. Gerade noch pünktlich – allerdings am falschen Treffpunkt. Der Fahrer ließ noch mit sich reden, drehte um und sammelte mich ein.

Im Auto lief Deathmetal als ich mich dem Polizisten vorstellte. Er ist vor kurzem von Hannover nach Berlin gezogen und fährt regelmäßig diese Strecke. Kurzfristig stellt er dann immer die Mitfahrgelegenheit online und fährt damit selten alleine.

Ob es als Polizist denn nicht frustrierend sein kann fragte ich ihn. Joa, sagte er. Aber die Motivation ist doch noch da, fragte ich. Joa, sagte er. Er war absolut entspannt.

Zwischen den Frust im Alltag hat er sich mit den begrenzten Möglichkeiten des Jobs abgefunden. Wie ein buddhistischer Mönch saß er hinter dem Lenkrad. Er akzeptierte “es ist wie es ist” und machte damit einen zufriedenen Eindruck.

Neben ihm saß ein Blondine in meinem Alter. Sie hatte gerade ihr Studium abgebrochen. Nicht ihr erstes. Von der Abbrecherin zum Aufbrecher wollte sie nun demnächst in eine lange Reise starten. Wann weiss sie noch nicht. Sie macht sich da keinen Druck. Ihre Eltern machen auch keinen, den machten sie noch nie. Weder bei der abgebrochen Ausbildung noch beim vorzeitigen Beenden des Studiums. Nur sie machte Druck – ob wir denn nicht mal für eine Zigarette anhalten könnten.

Nach der Kippe kamen die Blitze. Ein Regensturm und Gewitter hing tief über der Autobahn. Links und rechts der Fahrbahn leuchtete es kurz taghell. Auf der anderen Fahrbahn zogen die Autos einen feinen Nebel von aufgewirbelten Regen hinter sich her. Die Scheinwerfer machten aus dem Nebel kleine leuchtende Geister. Als ich den Fahrer auf dieses interessante Phänomen hinwies meinte der Beamte nur trocken, dass er lieber auf die Straße vor sich achtet. Inzwischen liefen die Beatsteaks in einer Dauerschleife. Die Blondine schlief.

Ankunft

Sicher vor dem Regen stand ich in Berlin nach dem Aussteigen an der Haltestelle. Da ich nie Bahn oder Bus fahre, fragte ich den großen Kerl neben mir, wie weit der Bus denn nun fährt. Er war Grieche und auch als ich auf sein Bitten hin auf Englisch fragte, wusste er es nicht. Ich erzählte ihm, dass ich grad aus Hannover komme und wie das deutsche WG-System funktioniert. Er fand es seltsam, wünschte mir aber viel Glück als er in seinen Bus stieg.

Als mein Bus endlich kam stiegen mehrere Akademiker Mitte 30 ein. Angeheitert beendet sie ihren Berlin-Besuch, während eine von ihnen von ihrer Zeit in der Hauptstadt erzählte. Erst wohnte sie im Prenzlauer Berg, nun gentrifiziert sie aktiv Neukölln. Ihr angeheiterter Kollege war ganz entzückt davon, dass Schönhauser Allee ja fast wie Schöneberg klingt, wo sie gerade hinwollen. Seine blondierte Freundin lächelte darüber nur müde. Ein weiter Herr im Bunde versuchte dann die Damen, die sonst wissenschaftlich tätig sind, zu überzeugen, dass der Bus eine Distanz von 4 Kilometern in drei Minuten zurücklegen könnte. Ich lächelte müde und ging die Liste von Substanzen durch, die er vermutlich intus hatte.

Nun gibt es zwei Dinge von denen man sagt, dass Berliner sie nicht mögen: Nicht-Berliner und Nicht-Berliner, die nach Berlin ziehen. Die Gemeinschaft vor mir gehörte dazu.

Mit Bussi Bussi verabschiedeten sich, bis nur noch der leicht angeheiterte Herr und seine blondierte Freundin übrig waren. Kurz vor meiner Station stiegen sie aus und Blondi lief danach direkt noch vor den Bus. Ihr Kerl küsste sie zur Wiedergutmachung fest. Ich war alleine im Bus.

Eine Reise von zwei Tagen und durch mehrere Wohnungen endete nun in meiner eigenen. In wenigen Tagen bin ich in Tokyo, dachte ich, als ich den Schlüssel drehte.

Zuhause.