Der erste Monat Hiroshima City University. Zum Schluss gabs Konzert und Feuerwerk

Die japanischen Worte für Vorteil und Nachteil habe ich schnell gelernt. Vorteil von einer Universität in den Bergen: Die Aussicht ist fantastisch. Man kann Krach machen, ohne dass es jemanden stört. Man ist abgeschieden und kann sich konzentrieren. Und die Miete im Studentenwohnheim, welches noch mal 20 Meter höher liegt als die Uni, beträgt nur den Bruchteil einer Monatsmiete in Tokyo.

Nachteile: Die Stadt und jeder nächste Laden ist eine Busfahrt entfernt. Es gibt in der Umgebung nichts, was für Unterhaltung oder abendliche Ausflüge geeignet ist. Und in den Bergen ist es konstant ein paar Grad kälter als in der City.

Von den anderen Austauschstudenten lernte ich das Wort inaka, was sie benutzen, wenn sie die Uni und das Wohnheim beschreiben. Inaka – draußen in der Pampa, JWD, im ländlichen Gebiet. Das komplette Gegenteil von Tokyo.

Aber nach einem Monat in der Pampa muss ich sagen:

Ich mag inaka.

In Woche Zwei nach Beginn des Semesters hatten wir Austauschstudenten ein Treffen mit den Professoren. Es war vorher nämlich nicht klar, in welche Kurse wir gesteckt werden.

An einem Dienstag Nachmittag saßen uns dann vier Dozenten gegenüber. Ihnen zur Seite stand ein Typ vom Austauschbüro, der auch für unser Visum verantwortlich war. Er betont stets, dass wir uns mit jedem Anliegen an ihn wenden soll. Seine Antworten lesen sich dann allerdings immer so: “Da musst du dich selbst drum kümmern.”

Der westlich aussehende Professor ist Künstler aus Amerika und seit fast zwei Jahrzehnten in Japan. Er übernahm auch die Übersetzung für uns. Ich konnte uns zwar fließend auf Japanisch vorstellen – meine Geschwindigkeit und Sicherheit in der Sprache überraschten mich auch selbst. Aber Vorstellungen benutzt man halt am meisten und ist schnell darin geübt. Doch für komplexe Sachverhalte reichte es dann doch nicht.

“Ah, ihr seid die Fotografen aus Hannover” hieß es dann. “Normalerweise ist es so, dass ihr keine Kurse habt und stattdessen ein Projekt irgendwo in Japan fotografiert. Am Ende gibt es dann eine Ausstellung im Januar. Ach und bitte schickt uns ab und an mal eine Email, damit wir wissen wo ihr seid.”

Keine Kurse, ein Stipendium und komplette Freiheit. Wir zwei Fotostudenten schauten uns nur an und grinsten.

Ursprünglich war ja mein Plan, dass ich aus dem Wohnheim alsbald ausziehe. Da wir jetzt aber so ungebunden sind, hab ich mich anders entschieden. Ich betrachte das Zimmer im Wohnheim als günstiges Lager für meine Ausrüstung und Klamotten. Die Uni ist mein Büro, wo ich Bilder bearbeite und Videos schneide. Der Weg ins Büro ist dann nicht weit. Einfach den Berg runter. Vorteil.

Dementsprechend sieht auch mein Alltag aus. Ich bereite meine Geschichten und Reisen vor, bearbeite Bilder und schreibe Emails in der Uni. Unterricht habe ich keinen. Es gibt nur einen Japanisch-Kurs, der meinen Level entspricht. Die anderen Klassen sind entweder zu einfach oder viel zu anspruchsvoll, und setzen schon ein großes Vokabular und Verständnis vorraus. Mein einziger Kurs ist nun Dienstags morgen, 9 Uhr bis 10.30 Uhr.

Ansonsten: frei.

Das Geld, was ich bei der Miete spare, investiere ich dann lieber in Reisen. Durch die freie Zeit und finanzielle Sicherheit – die Geschichten, die ich mache, müssen nicht unbedingt gleich verkauft werden – habe ich meine Arbeitsweise geändert. Ich habe mir vier große Geschichten ausgesucht, die in sich geschlossen sind, die aber auch als Teil-Kapitel etwas über Japan im Ganzen erzählen. Es sollen drei kleine Filme werden und eine Fotoserie. Pro Geschichte plane ich mehrere Tage ein, plus eine längere Zeit Nachbearbeitung.

Es sollen intensive Geschichten werden.

Blick aus dem Bus auf dem Weg in die City

Allerdings bin ich etwas im Verzug. Vier große Geschichten bis Januar… Das ist ein ordentliches Pensum. Meine Professoren sind auch skeptisch. Ich denke aber, mit einer effizienten Planung ist das machbar. Auch wenn ich derzeit etwas frustriert bin. Es ist November und noch keine Geschichte ist fertig.

Als ich 2011 für einen Monat in Tokyo war, habe ich viele Aufträge & einen Film gemacht und konnte genug Stoff für ein Buch sammeln. Natürlich war das in Tokyo, wo grundlegend etwas mehr passiert als in Hiroshima.

Aber ich denke, der größte Unterschied ist die Erwartungshaltung.

Vor zwei Jahren hatte ich nichts geplant und ließ alles auf mich zukommen. Alles, was ich schaffte, passierte einfach mehr oder weniger. Nun plane ich und bin auch abhängig von Interviewpartnern, die nicht immer so viel Zeit haben wie ich. Das verzögert und – wegen der Erwartung und dem Zeitplan – frustriert etwas.

Im Dezember will ich auch noch ein paar kleine Geschichten und Aufträge machen. Aber meine vier Projekte jetzt sind mir wichtig. Ich weiß genau, ich habe nie wieder die Chance und die Freiheit, an genau diesen Geschichten arbeiten zu können.

Die Rückseite vom Kunst- & Design-Gebäude

Seitens von der Universität erhalte ich viel Unterstützung. Es versteht zwar keiner hier so richtig den fotojournalistischen oder multimedialen Ansatz. Und man versucht auch mich eher in die Kunstrichtung zu lenken.

Aber man versteht auch, dass ich schon Ahnung hab, von dem was ich mache, und lässt mich erstmal machen.

Die Atmosphäre an der Universität mag ich sehr. Man kann hier von Informatik, über Sprachen bis hin zu Kunst und Design alles belegen. Gerade im Kunstgebäude, wo ich mich immer aufhalte, liegt viel Kreativität in der Luft.

Abends probt auch manchmal ein Orchester im Clubhaus. Ich setz mich mit meinem Rechner gern dazu und arbeite.

Zum Kunstbereich gehören auch Werkstätten. Holz und Metall. Erstsemester müssen zu Beginn immer eine einfache Tätigkeit machen: das eigene Werkzeug herstellen, altes Werkzeug reinigen oder schleifen, oder einfach monotone Aufgaben erledigen. Erst wenn sie das zufriedenstellend ein paar Tage am Stück erledigt haben, kommen die komplexeren Sachen ran.

Erstsemester lernen, wie man eigenes Metallwerkzeug herstellt. Die Uni hat eine eigene Schmiede, komplett mit kleinem Shinto-Schrein, für die starke Winde im November, die besonders starke Flammen produzieren.

Diese Herangehensweise finde ich sehr interessant und konnte sie schon oft in Japan beobachten. Es dient ganz gut dazu, sich eine Anerkennung für simple Tätigkeiten zu erarbeiten. Erst krabbeln können, bevor man laufen lernt.

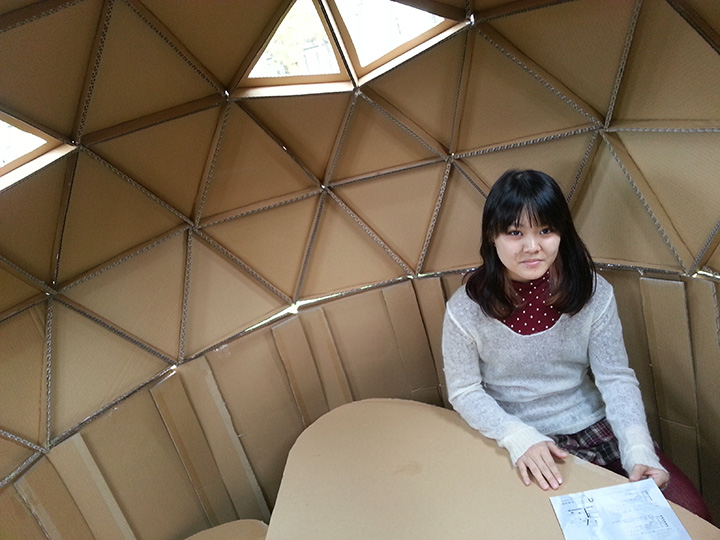

Die Papphäuser

Offiziell bin ich in Visual Design eingeteilt. Die Erstsemester dort hatten einen Monat Zeit, aus Pappe ein Haus zu bauen. Und zwar nur aus Pappe. Allenfalls war noch ein dünnes Seil erlaubt. Aber kein Kleber oder Paketband.

Bis spät nachts konnte ich in den letzten Wochen die Studenten in den Treppenhäusern oder Gängen der Uni sehen, wie sie ihren Konstruktionen falteten, stapelten, rollten oder knickten.

Am Ende gab es dann eine Präsentation auf dem Rasen. Die Studenten mussten zeigen, wie ihr Haus benutzt wird. Obwohl alle die gleichen Materialien hatten, war ich doch sehr beeindruckt von der Vielzahl an Kreationen. Und obwohl es nur Pappe war, konnte man auf einigen Konstruktionen sogar stehen.

Schuhe ausziehen ist auch bei japanischen Papphäusern Pflicht.

Der Professor schrie aber schnell in seine Richtung, er solle von der Spitze des Turmes doch wieder runterkommen. Der Regen setzte langsam ein und weichte das Papier auf.

Am besten gefiel mir die Konstruktien mit dem Dach aus Dreiecken.

Teilweise verbrachten die Studenten bis zu einer halben Stunde in ihrem Haus, während sie auf den Prof warteten, der die Konstruktion bewerten sollte. Da einige Häuser nur dafür gedacht waren, darin zu knien oder zu hocken, ging es dementsprechend in die Beine.

Woran erkennt man den Prof? Er ist der einzige, der clever genug war, nen Schirm einzupacken.

Leider hielten sich die Bauten nicht lange. Bereits am Abend brachte ein Taifun den Regen.

Japanische Papphäuser sind nicht wasserfest.

Bürokratie und anderer Quatsch mit Papier

Seit 2009, als ich mich das letzte Mal als ausländischer Resident registrierte, hat sich das System in Japan etwas geändert. Ich muss nun keinen Ausreise-Antrag, bzw. “Re-Entry-Permit” beantragen, wenn ich das Land verlasse. Aber als Student muss ich jetzt Mitglied der japanischen Krankenkasse sein und in die Rentenkasse zahlen.

Also den Berg runter, ab in die Bahn, zum City Office.

Die Einschienenbahn “Astram Line”, welche die Vororte Hiroshimas mit dem Stadtzentrum verbindet. Sobald abends kein Bus mehr fährt, ist es die einzige Möglichkeit zur Uni und zum Wohnheim zu kommen.

Während man 2009 in Tokyo-Shinjuku, welches prozentual den größten Anteil Ausländer in ganz Japan hat, schon mit englischen Papieren und ein paar Floskeln auf Westler vorbereitet war, hatte man im City Office von Obara mehr Mühe. Mit Wörterbuch und viel Geduld klappte es aber ganz gut. Irgendwann bot mir der Beamte auch an, die Unterlagen für mich auszufüllen. Wahrscheinlich konnte er einfach nicht mehr ertragen, wie schwammig ich die Kanji aufs Blatt schmierte.

Dann Rentenkasse. Der demografische Wandel in Japan ist stärker als bei uns. Logisch, dass nun auch Ausländer gebeten werden, während sie in Japan sind, doch bitte die Rentenkasse zu füllen.

Die Krankenversicherung hätte ich dort auch abschließen sollen. Doch ich erklärte ihm, dass ich bereits eine Versicherung aus Deutschland habe, die mir hier bessere Konditionen bietet, als die japanische. Der Beamte rief kurz in der Zentrale an. Aber eine Krankenversicherung aus Deutschland? Wo quasi die Medizin erfunden wurde? Das passt schon. Die Zentrale sagte okay, der Beamte sagte okay.

In Japan stammt viel medizinisches Wissen aus Deutschland. Noch heute erinnern einige Begriffe daran. Ich wusste, wenn ich ja nur häufig genug betone, dass ich da was aus Deutschland habe, was grob mit Medizin zu tun hat, wird das schon irgendwie klappen.

Dachte ich zumindest.

Am nächsten Tag rief dann einer vom Amt bei der Uni an. Die schrieb mir daraufhin eine erboste Email und drohte damit, mich von der Uni zu schmeissen, sollte ich keine japanische Krankenversicherung abschließen.

Am nächsten Tag bin ich dann gleich nochmal ins Amt, man reichte mir sofort das passende Formular. Darauf sollte ich mein Jahreseinkommen angeben. Der Beamte schlug vor, einfach überall Null Yen reinzuschreiben. Das mache jeder so und keiner prüfe es nach. So komm ich dann auf einen Monatsbeitrag von knapp 13 Euro. Kein Wunder, dass auch Ausländer gebeten werden, in die Kasse zu zahlen, wenn jeder über sein Einkommen lügt. Irgendwo muss das Geld halt herkommen.

Die japanische Krankenversicherung werde ich aber nicht nutzen. Stattdessen sehe ich diese 13 Euro monatlich als meine “Ich-darf-in-Japan-bleiben”-Gebühr.

Und dafür sind 13 Euro fair.

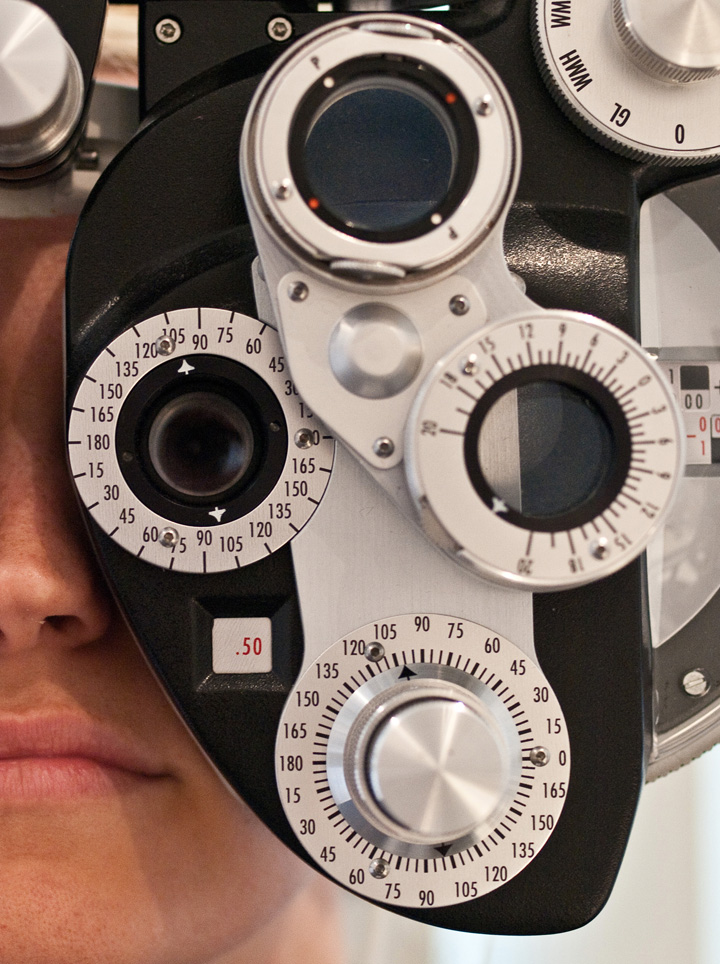

Die Uni bietet für alle Austauschstudenten einen kostenlosen Medizin-Check an. Und mit “anbieten” ist hierbei “verpflichtend” gemeint. Alle Ausländer müssen zur medizinischen Kontrolle. Inklusive Urinprobe und Röntgen.

Das Gespräch mit meinem Arzt war lustig. Mit seinem langen, weißen Rauschebart sah er aus wie der Kung Fu Meister aus Kill Bill.

Arzt: “Furidorichi-san”

Ich: “Hai, hai!”

Arzt: “Oh dein Japanisch ist sehr gut. Wo kommst du her?”

Ich: “Deutschland”

Arzt: “Oh ich liebe Deutschland. Ich kann allerdings nur ein paar Worte sagen. ‘Ich liebe dich'”

Ich: “…danke”

Arzt: “Alles klar, deine Werte sind sehr gut. Trainierst du?”

Ich: “Nur Jogging.”

Arzt: “Wunderbar. Heb dein Shirt hoch und mach die Brust frei…. Oh.. Schöner Körper!”

Ich: “Öh… danke…”

– Kommentar von einem Kommilitonen von draußen: “Flirtet der mit dir oder was?” –

Arzt: “Oh du bist sehr fit. ‘Sehr Gesund’. Das war toll. Hab noch nen schönen Tag!”

Ich: “…kann ich jetzt gehen?”

Zum Check gehört auch ein Suizid-Test Fragebogen zum allgemeinen Befinden.

Damit ich im Wohnheim leben kann, muss ich auch ein Dokument ausfüllen. Das an sich wäre keine Schwierigkeit. Allerdings müssen das komplett japanische Dokument auch meine Eltern unterschreiben.

Ich hab im Anmelde-Büro versucht zu erklären, dass ich als 25 jähriger Erwachsener doch bestimmt nicht die Unterschrift von Mutti und Vati brauche, um in einem fremden Land zu leben. “Aber was ist mit deinem Geld? Bekommst du das nicht von deinen Eltern?” war dann die Frage. Nein, sage ich, ich arbeite und bekomme ein Stipendium. Die Dame holte ihren Vorgesetzten. Der fragte nur brüsk:

“Haben deine Eltern das Dokument unterschrieben?”

-“Nein, aber wie ich gerade erklärte…”

“Lass es von deinen Eltern unterschreiben. So ist es halt, Akzeptier es. Vielen Dank.”

Mein Lieblingsraum in der Universität ist die kleine Bibliothek vom Studiengang “Contemporary Art”. Mit großer Fensterfront, die einen Blick aufs Grün bietet, kompletter Küche und Schlaf-Etage, bietet es schon mal mehr Komfort, als mein Wohnheim. Der Raum liegt etwas versteckt hinter einer schweren Metalltür, im “CAT-Lab”. Das ist ein leerer, komplett weißer Raum, so groß wie fünf Zimmer im Wohnheim.

Der Raum wird für freie Arbeiten oder Ausstellung genutzt. Er hat was meditatives. Es gibt nichts, was den Blick auf sich lenkt, sodass man nur auf die eigenen Gedanken schauen kann.

Harte Arbeit und hohe Kosten

So ganz genau konnte mir bisher keiner sagen, wie viele Studenten es insgesamt an der Universität gibt. Mein Dozent geht von ca. 1.000 Personen aus, die als Bachelor- oder Masterstudenten, oder Doktoranden und Forschungsstudenten an der Uni tätig sind – in allen drei Gebäuden und in allen Studiengängen, von Wirtschaft bis zu den Bildhauern. Damit sind es ungefähr so viele, wie in einem Gebäude meiner Fakultät in Hannover. Die Klassen sind angenehm klein und ein Studiengang, wie Visual Design, ist mit weniger als 100 Studenten gut überschaubar.

Ich bin meist bis spät am Tag in der Uni, teilweise bis 21, 22 Uhr. Solange bis das Wohnheim die Türen abschließt, nutze ich die Bibliothek oder das Internet der Universität.

Ich muss dann zwar nur 20 Höhenmeter bis zu meinem Bett laufen. Die anderen Studenten wohnen aber teilweise eine Präfektur weiter oder brauchen bis zu zwei Stunden nach Hause mit Bus, Bahn und sogar der Fähre. Das hält sie aber nicht davon ab, bis spät noch in den Bergen zu bleiben und zu lernen, musizieren, zeichnen.

Das Club-Haus, wo das Orchester immer probt, ist selbst um 10 Uhr abends noch gut gefüllt. Und die kleine Bibliothek hat nicht umsonst eine Etage nur mit Futon, weil einige Studenten zur Examens-Zeit die Uni gar nicht mehr verlassen.

An meiner Uni in Deutschland kenne ich es eher so, dass jeder nur zu den Kursen kommt – wenn überhaupt – und danach so schnell wie möglich wieder geht. Leben an der Uni, wie ich es hier beobachte, findet nicht statt. Jeder macht seins.

Japanische Studenten scheinen mir mehr Disziplin und Eifer zu haben. Dreimal die Woche den Contrabass den Berg hochschleppen, um zwei Stunden bis spät abends zu proben, bis der letzte Bus fährt – das beeindruckt mich jedes Mal, wenn ich es sehe.

Doch bei dem Geld, was jeder einzelne Student (bzw. die Eltern) hier an die Uni zahlt, ist das vielleicht zu verstehen. Ein Semester kostet knapp 2.300 Euro. Das ganze dann mal 1.000 und man hat grob ein Bild davon, welche Gelder die Uni bewegt. Zusätzich, so erzählte es mir neulich ein Professor, der das ganze sehr kritisch sieht, kommen noch die ausländischen Studenten. Knapp die Hälfte aller Master-Studenten sind Chinesen, weil die das doppelte an Gebühren zahlen, als die Japaner. Es ist zwar die Hiroshima City University, doch der Name lässt die Schule öffentlicher klingen, als sie ist. Es ist eine private Universität. Wie der Großteil aller Unis in Japan.

Bildung ist Business.

Das Geld merkt man dann durchaus auch in der Ausstattung. Zwei 3D-Drucker, große Scanner und Printer, die Fotos in Ausstellungs-Qualität und -Größe drucken können. Dazu viele große Arbeitsräume zur freien Verfügung.

Da ich von einer Partner-Uni komme und ein Stipendium habe, muss ich keine Gebühren zahlen. Manchmal fühl ich mich direkt etwas schlecht, wenn ich mich mit japanischen Kommilitonen unterhalte, und die mir durchaus beschämt von ihren finanziellen Problemen erzählen. Hier und da gebe ich gerne mal einen Kaffee oder eine heisse Schokolade aus. Auch wenn das stets nur ein paar hundert Yen sein mögen, es bedeutet doch etwas.

Es erinnert mich auch an meine erste Zeit in Japan, wo ich wochenlang manchmal kein Geld für Essen hatte. Auch da hatte ich Freunde, die mir aushalfen. So versuche ich das heute weiterzugeben, was mir damals so geholfen hat.

Daigaku-Sai – Musik, Essen, Feuerwerk

Ich bin zwar gerade wieder in Tokyo und sitze auf dem Dach meiner alten WG. Komplett mit Sonnenschein und Blick auf die Wolkenkratzer. Doch ich denke gerne zurück an das Universitätsfestival vergangene Woche.

Jede Schule in Japan hat einmal pro Jahr ein großes matsuri – ein Festival, wo Studenten das Ende der erste Examen im Semester feiern und wo die Uni sich präsentiert. Das Daigaku-sai hat nämlich verschiedene Funktionen. So zeigen sich die einzelnen Clubs und laden zum Mitmachen ein. Die Kunststudenten zeigen in Ausstellungen die Arbeiten aus den vergangenen Semestern, die sonst eher in den Schubladen der Professoren verschwunden wären. In den Räumen werden auch Cafés und Restaurants aufgemacht, wo Gestaltungskonzepte und neue Ideen ausprobiert werden. Zudem lädt die Universität zum Open Campus ein – Schüler, die bald die High School abschließen, und noch eine Uni suchen, können sich hier mit ihren Investoren Eltern informieren.

So erklärte es mir auch mein Dozent leicht verkniffen, als ich ihn fragte, ob ihm das Schul-Festival gefällt. “Ich muss arbeiten…” meinte er nur im Vorbeigehen und begrüßte schon die nächste Schülerin mit ihrer Mutter. Währrenddessen fand auf der Bühne eine Karaoke-Wettbewerb statt. Ein Japaner vergewaltigte Aerosmith. Er konnte weder Singen, noch Englisch. Mein Dozent gab sich Mühe, die Schülerin und ihre Mutter schnell ins Gebäude zu holen. Dort würde man weniger hören.

Insgesamt erinnerte mich alles etwas an die Design Festa in Tokyo. Viele Künstler hatten kleine Stände aufgebaut und verkauften kleine Produkte. Schmuck, Töpferware oder Stoffe. Auch wenn es durch die geringe Anzahl und die Ähnlichkeit vieler Produkte nicht ganz die Qualität der Design Festa erreichte.

Zum Festival gehörte auch ein Flohmarkt. Studenten verkauften alte Klamotten oder Bücher, oder Händler aus der Gegend verkauften Spielzeug und andere Kinkerlitzchen. Ich habe mir eine kleine LED-Taschenlampe gekauft. Das gleiche Gerät wird in der Stadt für das doppelte angeboten und mit einer Zeichnung von diversen Katastrophen beworben. Darauf eine Familie, deren Haus durch einen Erdrutsch fortgerissen wird. Also merke: Wenn schon dein Haus durch einen Erdrutsch zerstört wird, habe wenigstens eine Taschenlampe dabei.

Es gab die üblichen Matsuri-Fressbuden: Gebratene Nudeln, Oktopus-Bällchen, Bohnen-Teigtaschen, gebratene Hühnerspieße…

Im Hintergrund leuchtet das Gebäude für Kunst und Design.

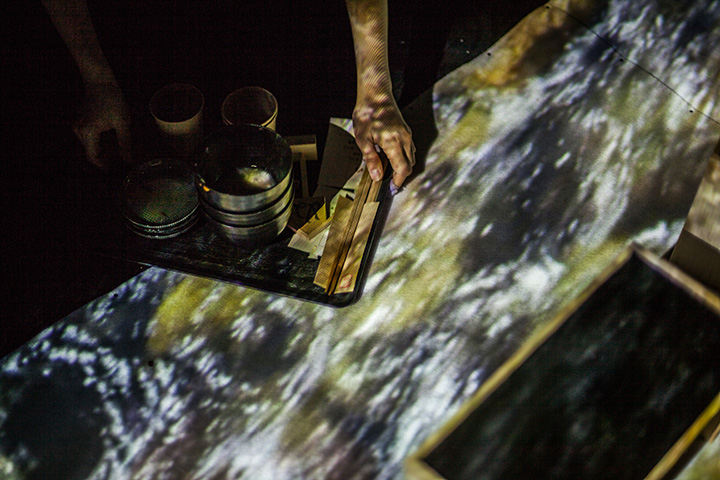

Der sonst so weiße Raum war nun ein Café der Studenten für Zeitgenössische Kunst. Die Tasse für 150 Yen. Der Kaffee ist, wie so oft in Japan, nicht sonderlich stark. Aber für mich als Gelegenheits-Trinker passt das schon.

Das 3D-Café der Produktdesign-Studenten. Es gab Kaffee, Tempura und Reis serviert im grünen Tee. Für 500 Yen bestellte ich mir auch eine Schüssel. Es schmeckte wie… Reis mit grünen Tee. Ich gebe zu, ich hatte mehr erwartet.

Das Besondere war allerdings die Gestaltung des Innenraums. Der Raum war stockfinster, nur durch drei Löcher in der Decke drang das Licht von ein paar Beamern, die einen Fluss auf den Boden projezierten.

Mein Handy sagte mir zwar knapp 20°C für Hiroshima, aber oben auf den Bergen war es viel kälter. Viele der kostümierten Studenten froren lächelnd den ganzen Tag an ihren Ständen.

Vorbereitung fürs Konzert

Gegen Sonnenuntergang wurde dann langsam eingepackt. Tatsächlich gab es außer Essen und Trinken relativ wenig zu tun auf dem Festival. Ich hatte gehofft, dass der Go-Club ein kleines Turnier macht, oder die Sportklubs zu einem Match laden. So war es dann doch etwas zäh und aus lauter Langeweile hat man ständig nur gefressen und getrunken. Auch ne Möglichkeit für Umsatz zu sorgen.

Als dann eine laufende Kamera auf mich zu kam und mich einlud, mit ihr zu kommen, folgte ich ihr gerne.

Der Film-Club zeigte zwei Mal am Tag die Ergebnisse von einem Jahr Arbeit. Im kleinen Hörsaal wurden die sieben kurzen Clips dann abgespielt, darunter Musik-Videos oder eine kleine Dokumentation. Aber ich sag mal so: Die Hälfte des Publikums nach nur 30 Minuten einzuschläfern ist auch eine Kunst.

Wenn ich nicht so dringend aufs Klo gemusst hätte, wäre ich sicher auch eingeschlafen. Aber aus Höflichkeit wollte ich nicht mittendrin aus der Tür rennen. Ich hab auch mal ein Filmfest gemacht, ich weiß wie das ist. Sobald die Lichter aber wieder angingen, sauste ich an der menschlichen Kamera vorbei. Die rief mir noch ein “Danke!” hinterher, aber das hört ich kaum über der Klospülung.

Die Tanzgruppen der Universität – insgesamt waren es so 30 bis 40 Tänzer – probten in den Wochen zuvor immer vor den Fenster des Auditoriums, da es die größte spiegelnde Fläche auf dem Campus ist. Sehr beeindruckende Darbietungen. Komplexe Choreografien, beeindruckende Körperkontrolle und viel Energie über ein Stück von 15-20 Minuten… Zuschauen machte echt Spaß.

Das Konzert im Treppenhaus

Eine Kommilitonin, die ich noch von ihrem Austauschsemester in Hannover kannte, singt in einer Band. Nachdem sie meine Fotos von den Konzerten von Sayuri und anderen Bands in Tokyo gesehen hatte, bat sie mich, auch ihren Auftritt zu fotografieren.

Gerne.

Sie spielte allerdings als vorletzte Band, also musste ich eine Weile in der Kälte stehen. Ich probte schon mal bei den anderen Auftritten die Lichteinstellungen. Die Musik sagte übrigens nicht allen Leuten zu.

Mein Nachbar im Wohnheim singt gerne. Laut und lang. Und nicht immer harmonisch. Ich wollte ihm schon ein paar Mal sagen, dass ein Wohnheim kein Karaoke ist. Aber als ich ihn jetzt auf der Bühne sah, wurde mir klar, wieso er ständig bis späts singt. Er probt. In einer Art Grunge-Band ist er der Sänger. Mit vielen weiblichen Fans.

Sadako sang auch mit Band. Barfuß. Auch die Dame am Keyboard versteckte für die Dauer des Auftritts ihr Gesicht hinter ihren Haaren.

Auftritt Yuki.

Yuki war ein Jahr in Hannover, kann aber kein Deutsch und nicht gut Englisch. Das hält sie aber nicht davon ab, von einem Praktikum nächstes Jahr in New York zu träumen. Sie will Illustratorin sein, Art Director und Kuratorin. Und in einer Band singt sie auch.

Ich sprach schon sehr früh mit ihr über meine Ideen und Geschichten. Bei jeder war sie begeistert dabei und will mir helfen. Doch Yuki ist eben Illustratorin, arbeitet an ihrer Abschlussarbeit. Letzte Woche erst hat sie eine Ausschreibung für einen großen Gestaltungsjob gewonnen. Und in einer Band singt sie auch.

Viel Zeit bleibt da nicht. Trotzdem will sie mir unbedingt helfen. Und es wär auch unhöflich, sie einfach zu übergehen. Also warten, bis Yuki Zeit hat.

Das sie so vielseitig talentiert und engagiert ist, imponiert mir sehr. Allerdings plant sie vor lauter Eifer ihre Zeit nicht so clever ein, oder sie lässt ihre Gesundheit für ihre Projekte leiden. Das kenn ich durchaus auch von mir, daher verstehen wir uns auch so gut. Nur hab ich jetzt viel Zeit und Yuki sitzt an ihrer Abschlussarbeit, Nebenjob und Praktikumsbewerbung. Und in einer Band singt sie auch.

Der Auftritt dauerte nur 15 Minuten und wieder hatte ich ein Heidenspaß beim Fotografieren. Allerdings hat Yuki eine enorme Energie auf der Bühne. Sie hat die Tage zuvor nicht geschlafen, da ein Wettbewerb, Nebenjob in einer Galerie und Abgaben für die Uni drängten. Aber auf der Bühne merkte man ihr das nicht an. Sie sang, sprang und rockte hin und her. Ich hatte große Schwierigkeiten, sie mal scharf aufs Foto zu bekommen.

Die Bühne war vor dem Treppengang des Gebäudes für International Studies aufgebaut. Über den Scheinwerfern konnte man die Sterne über den Bergen sehen. Das Licht war sehr improvisiert und nicht so einfach fotografisch zu benutzen. Es gab auch kaum Möglichkeiten für mich groß die Positionen zu wechseln, da meistens eine Säule im Weg war.

Anders als Sayuri, schreibt und singt Yuki keine eigenen Songs. Es sind nur Cover-Songs, von einem bestimmten Anime.

Sayuri geht es mehr um das erzählen, sie hat eine eigene Stimme, die etwas vermitteln möchte. Yuki geht es nur um den Spaß am Singen. Und das merkt man wirklich. Die Freude und Energie überträgt sich aufs Publikum. Auch wenn es gewissermaßen nur Karaoke mit Band ist.

Yukis Freund, den ich mit ihr in Finnland traf, spielt in der Band Gitarre. Kurz vor seinem Auftritt sprach ich noch mal mit ihm. Er stand als Zuschauer mit Gitarre vor der Bühne neben mit und lobte die Band, die gerade spielte. Das sei ein selbst komponiertes, originelles Lied, was sie gerade singen, meinte er zu mir. Ich hörte kurz konzentriert rein, verstand aber kein Wort. Yukis Freund auch nicht, wie zu mir sagte. Aber egal. Hauptsache originell.

Das gesamte Konzert in Bildern

Gegen 22 Uhr war dann Feierabend. Der DJ klappte das Pult hoch, die Stecker wurden gezogen, und ich holte mir am Stand noch mal eine heisse Schokolade für 100 Yen.

Feierabend. Unitag vorbei.