Berlin und Tokyo sind Partnerstädte. Ich als Berliner in Tokyo war kurzzeitig mal ein offizieller Botschafter der Stadt – der erste überhaupt, wie es sich herausstellte. Warum das am Ende keine Blüten brachte, genauso wie eine verpatze Doku über Deutsche in Tokyo, und ein Besuch vom Bamberger Bürgermeister, will ich hier erzählen.

Sonst geht es hier ja immer nur um mehr oder weniger erfolgreichen Kram, den ich mache und hier zur Schau stelle. Das nicht alle Projekte und Unternehmungen in Japan so funktionierten, wie ich mir das vorher ausmalte, sollte aber nicht vergessen werden.

Partnerstadt, zumindest auf dem Papier

Tokyo und Berlin sind Partnerstädte. Für meine berliner Ohren ist logisch, dass die deutsche Hauptstadt und die japanische Metropolregion verpartnert sind. Für manch einen anderen mag dieser Größenunterschied vielleicht zu ungleich sein. Doch wie Berlin ist auch Tokyo in Stadtteile eingeteilt, welche wiederum eine gegenseitige Partnerschaft aufweisen können. So ist der Bezirk Berlin-Mitte, wo ich in Berlin wohne, und der Tokyoter Bezirk Shinjuku, wo ich ein halbes Jahr lang in Tokyo wohnte, verpartnert. Das reichte mir schon als Grund, beide Städte einmal anzuschreiben.

Es war relativ früh während meines Japanjahres, ich war dem Land und seiner Bürokratie noch mit viel mehr Optimismus gegenüber getreten. Meine Idee war, mein Projekt zur jungen deutschen Fotografie junggesehen in Tokyo auszustellen, und im Umkehrschluss junge japanische Fotografen in Berlin zu zeigen. Ich selbst hätte dabei kein Gehalt von den Städten erwartet, sondern erhoffte mir nur Räume und Vertriebswege, wie z.b. Email-Listen, um die Leute zu erreichen.

Ich schrieb Berlin an.

Die Berliner Verwaltung ist relativ transparent. Wenn man ein Begehren hat, findet man in der Regel auf der eigenen Website auch einen Zuständigen mit eigener Email-Adresse. Die Bearbeitung vom Begehren kann dann, abhängig vom Ressort, ein paar Tage bis ein paar Wochen dauern. Ein kleines Beispiel aus diesem Marsch durch die Institutionen erlebte ich kurz vor meinem Flug nach Tokyo:

Zu junggesehen plante ich eine Ausstellung, in den Gewölben eines ehemaligen Wasserturms im Prenzlauer Berg, welche für Kunstprojekte offen waren. Ich war kurz zuvor in einer Ausstellung da unten gewesen und ich war sehr angetan vom Ambiente. Ich wollte das Gewölbe mieten, doch vorher musste ich Kontakt zum Betreiber bekommen. Ich schrieb also einen Zuständigen von der Stadt zum Thema ‚Gebäude‘ an, der mich an den Zuständigen für den Bezirk weiterleitete. Ein Copy und Paste später wurde ich zum Kulturbeauftragten des Bezirks weitergeleitet. Dieser wiederum verwies mich an den Betreiber des Gebäudes, welcher mich wiederum an seinen eigenen Kulturbeauftragten weiterleitete – welcher schlussendlich ablehnte, weil es da unten zu kalt sei, wie er sagte.

Der Mailverkehr begann im Mai, die letzte Mail kam zwei Tage vor meinem Flug.

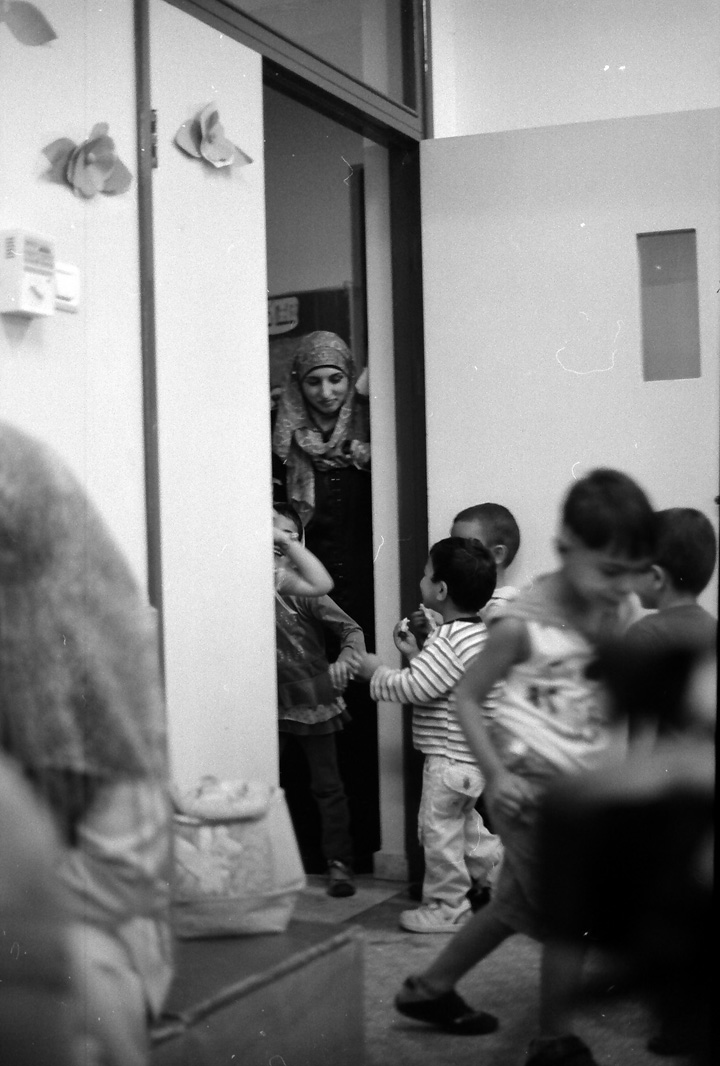

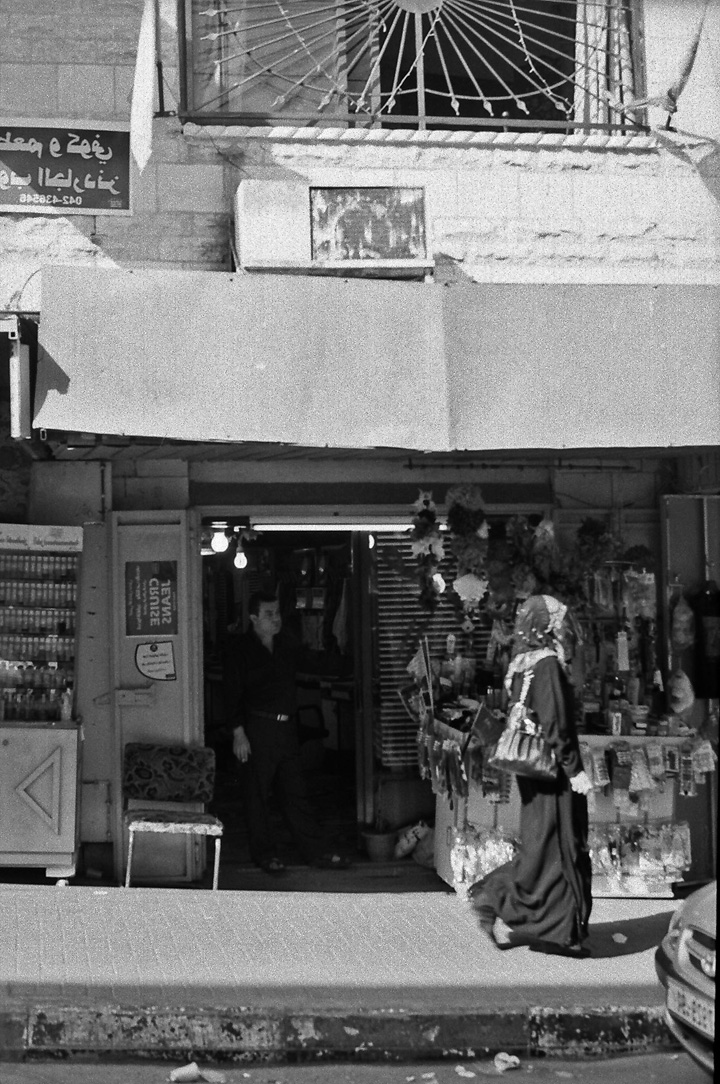

Kleines Shooting aus dem Gewölbe unterhalb des Wasserturms

Ähnlich hoffnungsvoll schrieb ich nun die Stadt an. Die erste Reaktion war typisch: „Wir haben kein Geld“ und „Was wollen sie überhaupt?“. Als ich darüber hinaus war und versicherte wirklich kein Geld von Berlin zu wollen, wurde der Kontakt, nun ja, menschlicher. Ein bisschen Resignation las man immer aus den Emails heraus, denn man will schon gern mal was mit Tokyo machen, aber die, mit der ich Kontakt hatte, machte die Ost-Asien Beziehungen auch nur auf halber Backe, und sowieso fehlte es an Mitarbeitern. Ich bot mich an, da es ja schon den Vorteil gab, dass ich in Tokyo bin. Man leitete mich an eine Japanerin weiter, mit der ich dann einen Termin ausmachte.

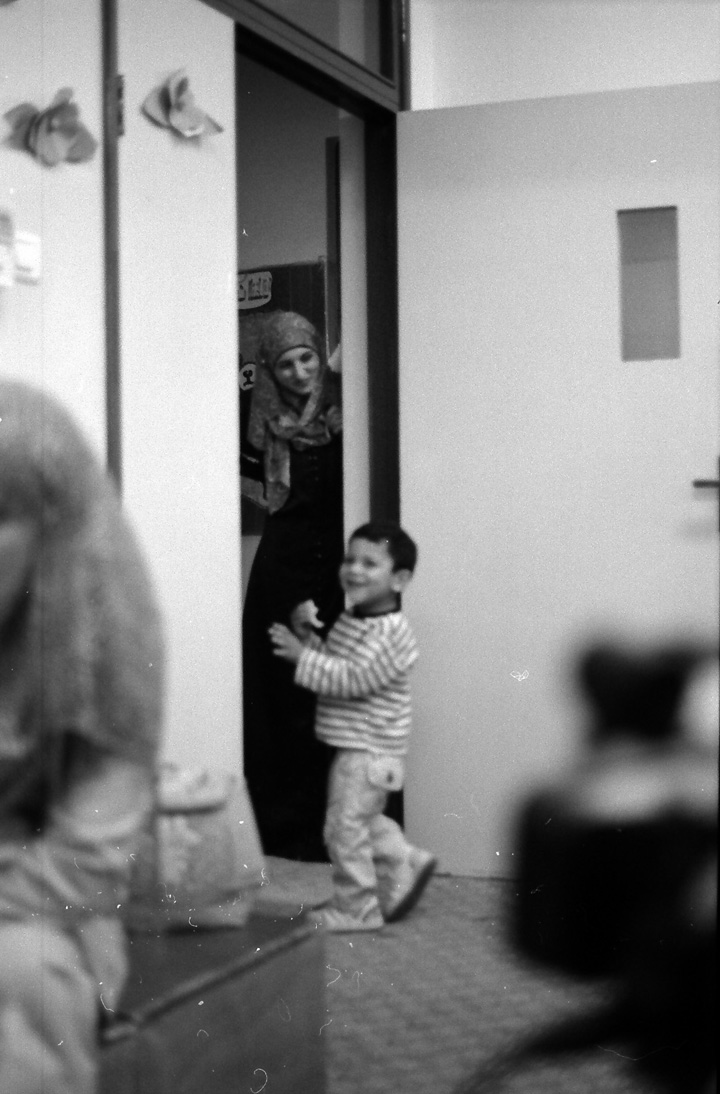

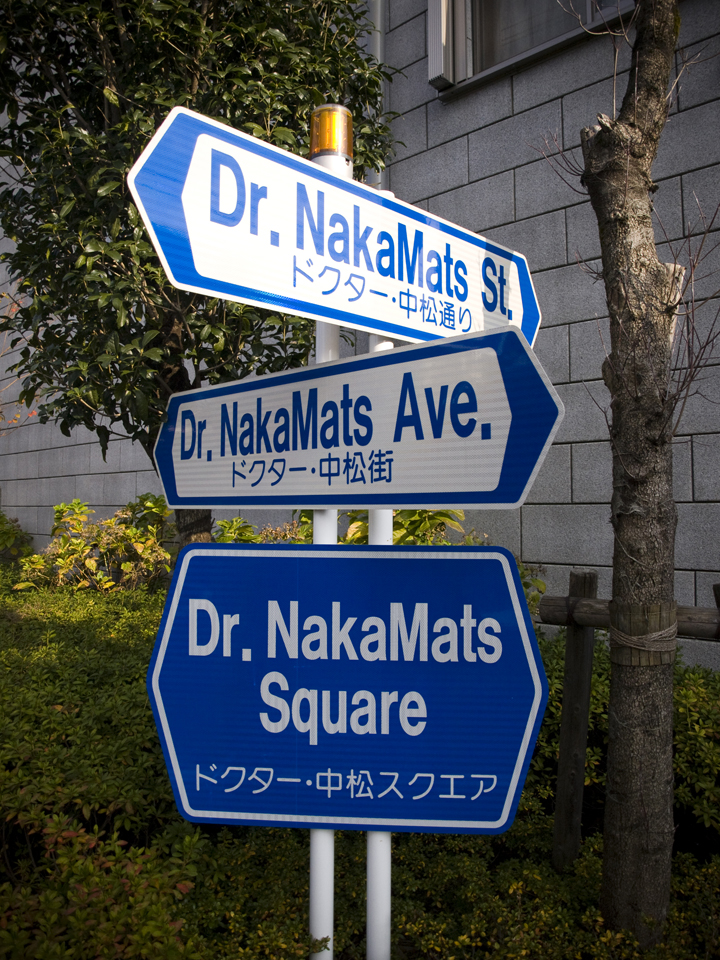

Zuständig für alles in Sachen Partnerstädte war das „Shinjuku Multicultural Plaza“ – was groß klingt, aber im Endeffekt nur zwei Räume in einer Büroetage waren. Die Idee hinter dieser „Plaza“ ist es einen Ort zu schaffen, für die Begegnung von Ausländern und Japanern in Shinjuku, welches ja prozentual die meisten wohnhaften Ausländer von ganz Japan vorweisen kann. In einem Mix aus Büro, Bibliothek und Schulraum finden sich nun einige internationale Bücher, mit Impressionen und Sprachtutorials von Tokyos internationalen Partnern und an Tischen saßen vereinzelt Tutoren. Eine junge Französin mühte sich gerade an einem Japaner ab und verdiente sich wohl etwas dazu – nur mit der Sprache, natürlich.

Eine lethargisch wirkende ältere Japanerin starrte mich hinter einem Thresen an. Sie saß nur dahinter, weder tippte sie noch blätterte sie Alibi-mäßig in etwas. Ich wurde begrüßt und argwöhnisch abgeschätzt. Ich sehe doch etwas jung aus für einen Botschafter der Stadt Berlin, sagte sie. „Jaja, das höre ich häufiger“, sagte ich, lachte und verschob mein Alter auf ihre Nachfrage sechs Jahre nach oben.

Die Dame konnte etwas Englisch, stoß aber schnell an ihre Grenzen und ihre lächelnde Kollegin musste ihr aushelfen.

Ich erklärte was ich vor hatte, zeigte ihr das Buch junggesehen und erklärte, was es ist. Es gab respektvolle Anerkennung, aber auch schnelle Distanzierung bei der Frage, wie man das alles umsetzen kann. Ich brauchte ja nicht viel, nur einen Raum und eine Mailingliste. Da müsse man erst mal mit den Vorgesetzten sprechen und könne hier noch nix sagen.

Im Laufe des Gesprächs ging es auch um die bisherigen Leistungen der Shinjuku-Mitte Partnerschaft. Es stellte sich heraus, das pro Jahr eine Gruppe von Jugendlichen auf die Kosten der Stadt nach Tokyo eingeflogen werden, und im jährlichen Wechsel auch umgedreht. In diesem Jahr musste es wegen der Schweinegrippe ausfallen – so war zumindest die offizielle Begründung. Tatsächlich wird wohl der Mangel an Geld der Grund gewesen sein, denn Berlin wäre an der Reihe gewesen Flugtickets zu bezahlen. Mein Schriftverkehr mit der Stadt deutete schon so etwas an, und auch in dem folgenden Jahr wird wohl nichts passiert sein.

Notgedrungen optimistisch verabschiedete ich mich und schaute mir beim Hinausgehen noch die Bücher in den Regalen an. Es gab einen Bildband zu Berlin-Mitte, wo u.a. auch mein Haus zu sehen war. Es war ein komisches Gefühl die alte Heimat zu sehen, hier in einem kleinen, dunklen Büroraum, mehr als 9000km entfernt.

Nach diesem Treffen passierte nicht mehr viel. Mein Kontakt in Berlin wurde nach der nächsten Wahl abgesägt und ich musst mich bei einem neuem Typen vorstellen, der verheissungsvoll Platz für junggesehen im nächsten Jahr im Budget und Kalender freiräumen wollte. Zu beiden ist es nicht gekommen, denn es herschte bald Funkstille. Mehrere Versuche von mir etwas zu beleben ist irgendwo zwischen Deutschland und Japan im Sande verlaufen. Ich zog meine Konsequenz daraus und auch die Erkenntnis, wie es um diese Städtepartnerschaft wirklich bestellt war.

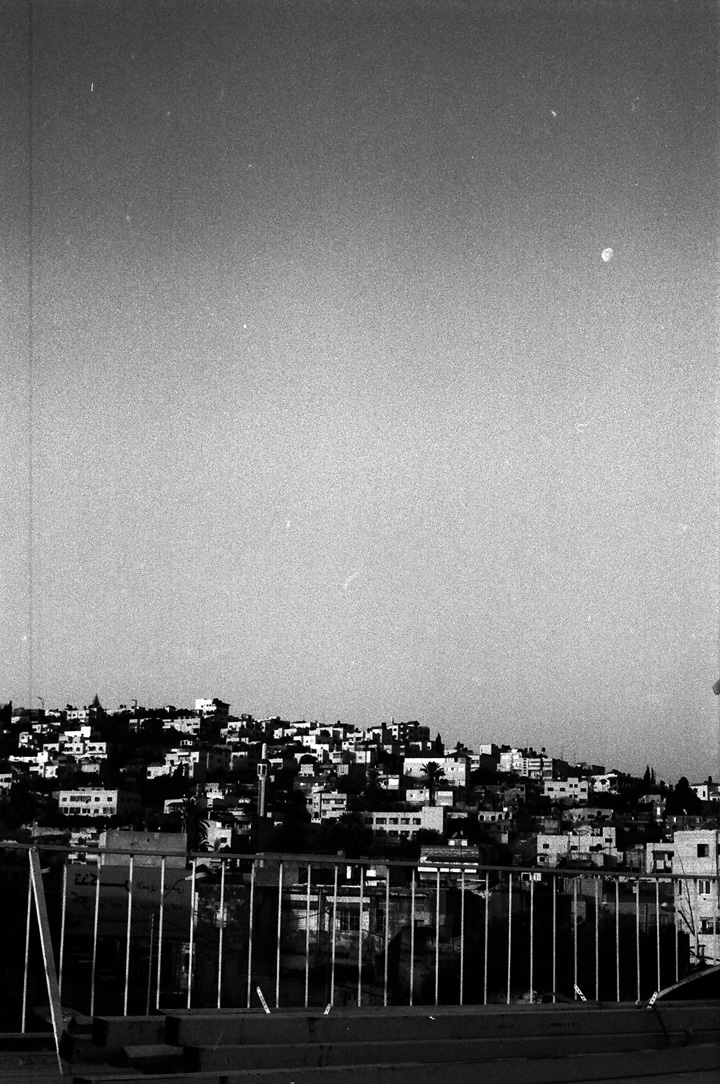

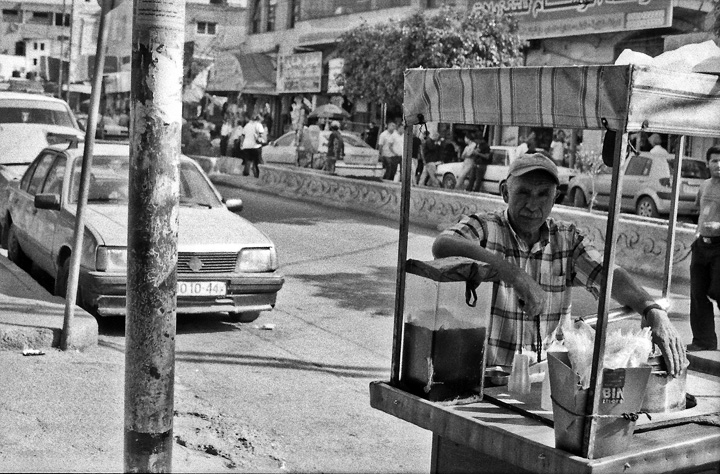

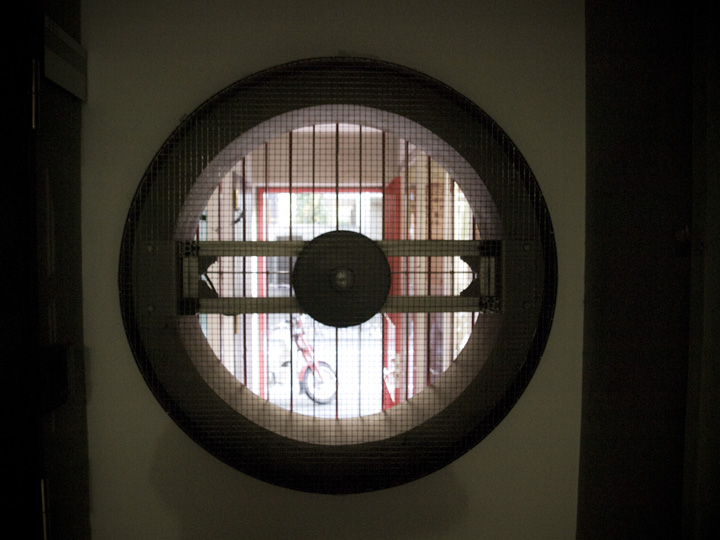

Ausblick aus der Multicultural Plaza

Der unprofessionellste Dreh meines Lebens

Ich als alte Medienhure stand schon oft vor der Kamera für ein Interview, meist bezogen auf Projekte, die ich machte. In Tokyo schrieb mich nun ein deutscher Filmemacher an, der u.a. etwas über mich und meine Zeit in Japan machen wollte, Überlebenskampf und so. Eigentlich war seine Idee „Deutsche in Tokyo“ ein Spitzenthema und ich war schon stolz da irgendwie reingeraten zu sein.

Es war ca. drei bis vier Wochen vor meinem Abflug und ich hatte eigentlich viele Aufträge zu bearbeiten. Für den Dreh nahm ich mir allerdings frei, schlief extra nicht um schon morgens für einen langen Drehtag bereit zu stehen.

Wir trafen uns zum Frühstück in einer kleinen Bäckerei in Shinjuku. Er war auch ein Ossi, kam grad für ein paar Wochen nach Japan um zu heiraten. Die Idee für eine Doku „Deutsche in Tokyo“ kam ihm erst hier, seine Ausrüstung, die er unter dem Tisch verstaute, hatte er hier geliehen. Er lud mich ein und ich erzählte von Japan, meinem Hintergrund in Berlin, meiner Familie und der Zukunft. Er hörte viel zu, ergänzte aber auch oft in langen Passagen Geschichten aus seiner Jugend. Nach einer Stunde Gesabbel sollte gedreht werden.

So, nun bin ich Fotograf, habe selbst schon gedreht oder bei Produktionen mitgewirkt. Ich weiss, was es alles für einen Dreh braucht und nahm es auch ein bisschen auf meine Schultern, ihm da entgegenzukommen. Er wollte ein Interview mit mir drehen, Fragen vor Tokyo Hintergrund. Wir liefen ein wenig umher um einen Hintergrund zu finden, der passte. Zwischen dem vielen Stativ-Getrage und -Aufgebaue war kein Hintergrund gut genug. Entweder wars zu sonnig, zu schattig, zu bewölkt, zu menschenleer oder zu voll. Oft fiel ihm das erst auf, als alles schon stand. Genervt von stundenlanger Lauferei in der Hitze, schlug ich meine Bude vor, die nicht weit weg lag.

Mein Haus in Nakano war neben mir noch von 10 weiteren Personen bewohnt. Ich habe da sehr glücklich gelebt, mit den Mitbewohnern habe ich mich sehr gut verstanden. Gegen Ende meiner Zeit hin zogen allerdings Leute ein, die, nunja, nicht auf meiner Liste der coolen Menschen stehen. Beide waren da, als wir ankamen.

Da war ein dummer Amerikaner – und er war wirklich so dumm wie man es von einem Ami erwarten kann. Ständig machten er sich über meinen schwachen deutschen Akzent lustig, stellte dämliche Frage zu Deutschland und führte sich auf, als würde das Haus ihm gehören. Der Doku-Filmer, mit miserablen Englisch war ein gefundes Fressen für ihn.

Die Andere war eine Halb-Französin/Halb-Vietnamesin, die in London lebte und in Deutschland studiert hat. Sie sprach fünf Sprachen fließend, u.a. auch Deutsch, was sie eigentlich zu einem guten Gesprächspartner hätte machen können. Doch mit ihrem egozentrischen Wesen und ihrer sturen Art zu Diskutieren, die, wie mir später jemand mitteilte, wohl der französischen Art zu diskutieren entspricht, sind wir oft aneinander gerasselt.

Da sie Deutsch konnte und Französin war, war der Dokufilmer nun erstmal mit ihr beschäftigt. Ich war genervt, waren denn jetzt schon Stunden ohne eine einzige Minute im Kasten vergangen und es sollte wohl noch längern dauern.

Er baute nun in der Küche alles auf, positionierte mich und stellte ein paar Fragen. Nach ein paar Minuten stellte er fest, dass das hier doch nicht alles vom Licht passt, und wir gingen aufs Dach, wo die Sonne unbarmherzig knallte.

Oben baute er wieder alles auf und es folgte nun das erste längere, zusammenhängende Interview. Ich musste die Augen zusammenkneifen, weil die Sonne so hell war, und der Schweiss bildete glitzernde Perlen auf der Stirn. Nichtsdestotrotz hielt ich durch, bis wieder die Ansage kam, dass es hier oben doch nicht passt. Also wieder runter.

Die Französin, die ohne Arbeit in Tokyo war und nun mit sichtlichen Genuss den Trubel, auch um sie herum, genoss, becircte weiterhin den Ossi. Bei der Überlegung nach einem Drehort schlug sie ein Cafe, oben an der Straße vor. Ich protestierte, hatte ich denn schon Erfahrung mit Fotografieren in japanischen Cafés, wo es erstens immer zu dunkel ist und zweitens der Besitzer, mit Blick auf die anderen Gäste, großen Aktionen mit Kameras eher ablehnend aufgeschlossen sind.

„Wir probierens einfach mal Fritze“, sagte er, und genervt ging ich ohne mich nach ihm und seinen Stativ umzudrehen, voran.

Im Café erklärte ich mühselig auf Japanisch, was wir vorhaben. Die Inhaberin guckte genervt und lehnte ab. Für den Trubel mussten wir aber was bestellen, als setzten wir uns hin, während er Kamera und Stativ wieder unter einem kleinen Tisch verstaute.

Plötzlich sah er sich um und meinte, dass es ja doch recht dunkel ist hier. „Ach was?!“, sagte ich mehr als genervt, weil nun nach sechs Stunden immer noch nichts entstanden war und er einfach nur unprofessionell von einem Ort zum nächsten holpert. Ich erklärte ihm, dass er doch mal lieber auf mich hätte hören sollen, der seit einem Jahr professionell hier arbeitet, anstatt auf eine Französin, die ihn lieb anlächelt. „Hast Recht“, sagte er, und schwieg für einen Moment.

Ich wollte es dabei belassen und nur noch auf das Ende des Drehtages warten, da setzt er dem Ganzen noch die Krone auf. Er meinte, er nimmt mich nun wahrscheinlich nicht mehr in den Film, da er mit den paar Antworten, die er bisher auf Film hatte, unzufrieden war. Ich sagte, dass das an seine Fragen lag, die z.b. so persönlich waren wie „Wo sind wir hier?“ oder „Was gibt es hier in der Nähe?“. Wenn er keine Fragen zu meiner Person stellte, konnte er auch nicht erwarten individuelle Antworten zu bekommen. Dann fügte er noch als Begründung für eine Rauswurf aus dem Film an, dass ich nicht „stinknormal“ bin, sondern eben medienerfahren und meine Geschichte wäre zu interessant.

„Wie bitte?“, sagte ich, denn das konnte nicht sein Ernst sein. Schließlich wusste er über meine Geschichte Bescheid, bevor er mich anschrieb. Dass ihm das jetzt nach sechs Stunden Drehtag einfällt war einfach nur höchst diletantisch. So arbeitet man einfach auch nicht mit Menschen, wenn man erwartet, dass sie einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit für einen opfern sollen.

Angepisst, doch aber endlich mit dem Blick auf ein Ende dieses fürchterlichen Drehtags, bat ich ihn, mir doch wenigstens die paar Minuten des Materials zu geben, für meine eigene Erinnerung. „Ne das geht nicht, das macht man im Dokumentarfilm nicht.“. Ich fragte ihn, was denn seine Vorstellung sei, was ich aus diesem vergurkten Tag mitnehmen soll, wenn ich schon nicht im Film auftauche. Es gab keine Antwort, nur eine Rechtfertigung, was man denn als Künstler alles darf.

Mir platzte der Kragen. Ich musste ihm erklären, wie man mit Menschen respektvoll und professionell umgeht, dass man für einen Film und einen Drehtag zumindest mal eine grobe Linie haben muss, die man nicht alle 20min und alle zwei Französinnen komplett verwirft. Auch wenn ich vielleicht kein ausgebildetet Fachmann war, so hatte ich doch mehr Ahnung auf dem Gebiet als er.

Er sah auf die mittlerweile leere Kaffeetasse auf dem Tisch, unter dem sein Equipment lag, und entschuldigte sich mehrmals. Ebenfalls oft ergänzte er, dass ich ja Recht habe und er hofft, dass das hier nicht unsere „freundschaftliche“ Beziehung belaste.

Ich konnte ihn überzeugen, das Ding jetzt noch durchzuziehen. Wir gingen zurück zu meinem Haus und ich meinte, dass wir davor jetzt drehen. Er suchte eine Stelle aus, baute auf, stellte mir die von mir vorgegebenen Fragen zu meinem Leben, sagte der Französin Tschüss und ging zu seiner Frau zurück.

Am Abend kam noch eine Email mit einer Entschuldigung. Das war das letzte, was ich von ihm hörte. Zu dem Film, in dem neben mir noch zwei weitere Deutsche aus Tokyo zu sehen gewesen wären, ist es vermutlich nie gekommen.

Schade eigentlich, wäre es doch ein interessantes Thema gewesen, auch im Hinblick auf die Festlichkeiten zu 150 Jahre deutsch-japanische Freundschaft in diesem Jahr.

Bambergs Bürgermeister Besuch

Einer der wenigen deutschen Fotografen in Tokyo zu sein, bringt Vorteile. Vorallem wenn man auch gut vernetzt ist. Einer dieser Kontakte leitete ein Gesuch an mich weiter, von der Stadt Bamberg und seinen Symphonikern.

Bamberg’s Partnerstadt ist nämlich Nagaoka und der Bürgermeister besuchte nun zusammen mit dem Symphonieorchester Japan. Dabei spielten sie zunächst in Tokyo, in einer der besten Halle für klassische Musik, wie mein damals zuständiger Redakteur in Tokyo sagte, der in seinem Blatt die Bamberger Symphoniker sogar auf der Liste hatte. Nach Tokyo sollte es weiter nach Nagaoka gehen.

Bamberg hat, im Gegensatz zu Berlin, nämlich Geld seinen Bürgermeister und das Orchester um die halbe Welt zu schicken – im Sinne der Völkerfreundschaft.

Um über diesen Event in der Lokalpresse zu berichten und, wie ich vermutete, auch etwas für die Stadt-Präsenz mitzunehmen, brauchte es einen Fotografen und Journalisten der das vor Ort übernehmen konnte.

Mich.

Da das ein ziemlich großer Auftrag wa in meiner Anfangszeit in Japan, wollte ich wenig verkehrt machen. Ich schrieb meinen Vater an und fragte, was ich verlangen sollte. Die Summe, auch in Hinblick auf den Tokyo-Bonus und die weitere absehbare Verwendung, war in meinen Augen okay. Für das Lokalblatt war es allerdings zu viel.

Ich schickte mein Bedauern und fragte dann nach Presse-Karten, doch die waren dann natürlich aus.

Ein paar Wochen später sah ich mir den Beitrag der Lokalpresse dann online an. Natürlich war die Veranstaltung begeisternd, restlos ausverkauft und überhaupt ein Erfolg, der die Flugkosten rechtfertigt im typischen Tonfall eines Lokaljournalismus verfasst, und mit lächelnden, angeblitzten Gesichtern aus der Kompaktkamera bebildert.

Vielleicht war ihre Entscheidung mich nicht zu nehmen richtig, denn das hätte ich so sicherlich nicht hinbekommen.

Bamberg ist natürlich auch bei 150 Jahre Deutschland-Japan dabei…