Zum Jahrestag des großen Erdbebens vom 11. März 2011 hat der Künstler Mirey Hiroki 351 bemalte Regenschirme in Hiroshima aufgespannt. Am Abend fingen sie an bunt zu leuchten.

In den sechs Monaten, in denen ich jetzt schon in Hiroshima lebe, habe ich eins gelernt:

Hiroshima ist Stadt der Erinnerung.

Da gibt es die große, offensichtliche Vergangenheit, die jeder Mensch in der Welt kennt:

Hiroshima ist die Stadt, die von der Atombombe vernichtet wurde.

Alle Menschen hier haben direkt oder indirekt mit der Bombe zu tun. Ich habe bisher keinen getroffen, dessen Familiengeschichte nicht irgendwie damit verbunden ist. Selbst diejenigen, die von außerhalb in die Stadt ziehen, werden mit der Geschichte der Stadt konfrontiert und es verändert sie meistens.

Im Gegensatz zu vielen anderen Städten in Japan, ist in Hiroshima die Geschichte alltäglich. Fast alles erinnert an den Krieg. Selbst die kulturellen Festivals oder Fächer an der Uni haben irgendwie mit der Atombombe und der Last zu tun, die die Menschen von Hiroshima tragen müssen. Die Stadt tut alles, um in der Welt nicht vergessen zu werden. Damit die Opfer nicht vergessen werden. Damit der Schrecken vom Krieg nicht vergessen wird.

Am Anfang dachte ich noch: das alles ist zu viel. Ein Beispiel: Das internationale Filmfestival Hiroshima und das Friedens-Film-Festival finden drei Wochen hintereinander statt, mit einem ähnlichen Fokus, aber komplett seperaten Teams und Budgets. Zwei Festivals mit der gleichen Botschaft. Als außenstehender könnte man meinen, eines reicht.

In Nagasaki, der zweiten Stadt die von der Atombombe getroffen wurde, spricht man weniger gerne oder offen über diese Vergangenheit. Hier in Hiroshima jedoch verbreitet jeder Event die Botschaft von Friede und Erinnerung. Und es funktioniert.

In Deutschland werden von der Vierten Klasse an jedes Jahr in der Schule Nazis behandelt. In Geschichte, Politik, Deutsch, sogar Musik und Kunst. Während meiner Schulzeit ging mir das etwas auf die Nerven. Schon wieder Nazis? Haben wir nicht schon genug Grausamkeiten vom Krieg gelernt?

Dazu noch Besuche von Museen mit den Eltern oder Dokus im Fernsehen (Hitler hat eine größere Medienpräsenz heute als er sich damals je hätte wünschen können).

Mittlerweile habe ich aber wirklich zu schätzen gelernt, wie oft und wie viel man in Deutschland über die Geschichte im 2. Weltkrieg lernt. Gerade im Vergleich mit Japan. Hier ist das kaum ein Thema. Verantwortung für Kriegsverbrechen oder Entschuldigungen für die Sünden der Vergangenheit – das gibt es hier nicht. Viele Japaner wissen auch einfach nicht, was alles passiert ist. Die Schulbücher werden beschönigt und umgeschrieben.

Jede Veranstaltung in Hiroshima hilft, auch wenn sie sich vom Inhalt wiederholen. Jeder Event kämpft gegen das Vergessen. Jeder Anlass zeigt dem Rest von Japan und der Welt: Es gibt uns noch. Vergesst nicht uns und unser Leid.

Gerade wo in Japan nun schon so viel vom Krieg vergessen wurde. Und jedes Jahr werden die Überlebenden, die noch davon erzählen können, weniger.

Nun also der 11. März 2014, drei Jahre nach der Katastrophe:

In der “Stadt der Erinnerung” – wie wird da dem Erdbeben und der Tsunami gedacht?

Bunt.

Ich hatte den Künstler Mirey Hiroki letztes Jahr im November in Hiroshima bei seiner Ausstellung getroffen. Sie war im gleichen Gebäude wie meine Fotoausstellung. Das Künstler-Duo ist renommiert für “seinen kreativen Umgang und Anwendung von Wachsmalkreide und Buntstiften” hieß es in der Broschüre. Wir unterhielten uns damals kurz über das Konzept.

Die Idee für die Schirme entstand in Tokyo. Die Künstler saßen in Shibuya im zweiten Stock vom Starbucks, mit Blick auf die größte Straßenkreuzung der Welt. Bei Grün zappelten hektisch hunderte von weißen und transparenten Schirmen im Regen über die Kreuzung. Es sah so langweilig aus, dachten sie sich. Man müsste es bunt machen.

Zum Konzept gehört allerdngs noch viel mehr, was ich nicht ganz verstand. Die Farben und die Blumensorte haben auch eine Bedeutung, aber dafür reichte mein Wortschatz nicht.

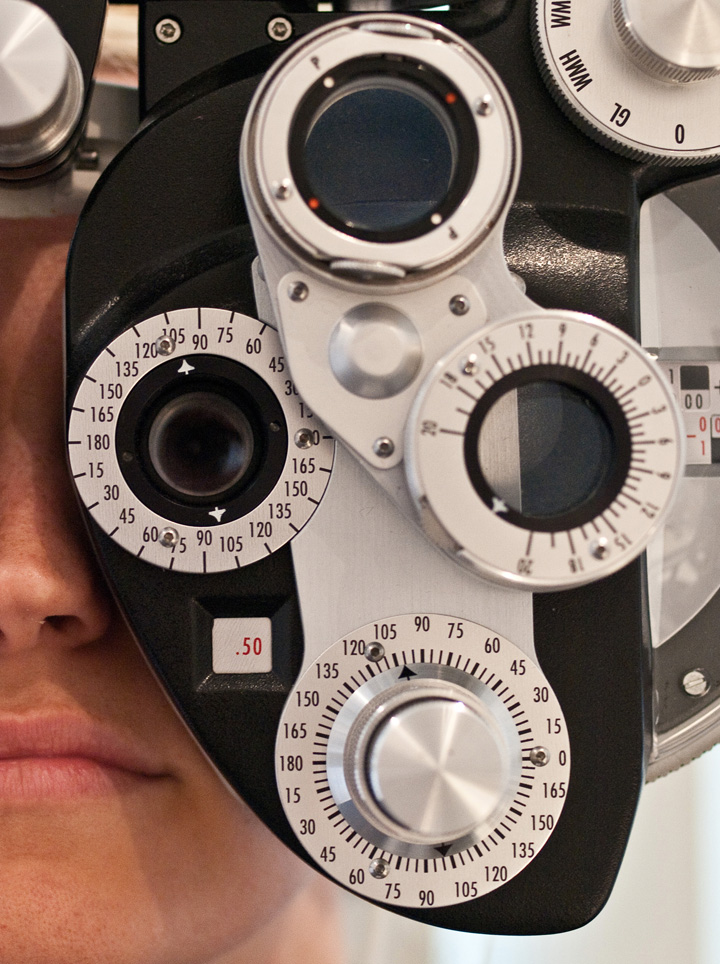

Eine Woche später traf ich den Künstler wieder. Auf dem Internationalen Filmfestival Hiroshima. Er erkannte mich sofort. Ich brauchte etwas, um ihn ohne Brille einem Namen zuzuordnen.

Zum Event jetzt hatte mich eine Bekannte eingeladen, die ich bei der Arbeit für ein Projekt kennen lernte. Sie ist eine faszinierende Person, eine absolute Meisterin im Kontakte knüpfen. Sie kennt die halbe Stadt. Damals stellte sie mich auch gleich Regisseuren, Firmenbossen oder Café-Besitzern vor. Ihre Tochter nimmt sie zu vielen Events mit und gibt ihr eine prima Ausbildung, wie man netzwerkt. Immer höflich sein, immer Geschenke machen.

Mit dem Auto holte sie mich vom Wohnheim in den Bergen ab. Sie stellte es unweit der Schirme ab, im Parkhaus von einem Bekannten von ihr. Der Manager, ein “gruselig aussehender alter Mann”, ist großer Fan vom Manga One Piece. Auf den Parkscheinautomaten standen seine zahllose Figuren.

Um zwei Uhr sollten die Vorbereitungen beginnen. Es waren viele Leute da, die Mehrheit weiblich. Wer sich halt an einem Dienstag Nachmittag frei nehmen konnte.

Die Aufgabe waren simpel: Leuchtstäbe, die aussehen wie Dildos Laserschwerter mit Batterien füllen und mit Tape an die Schirme kleben.

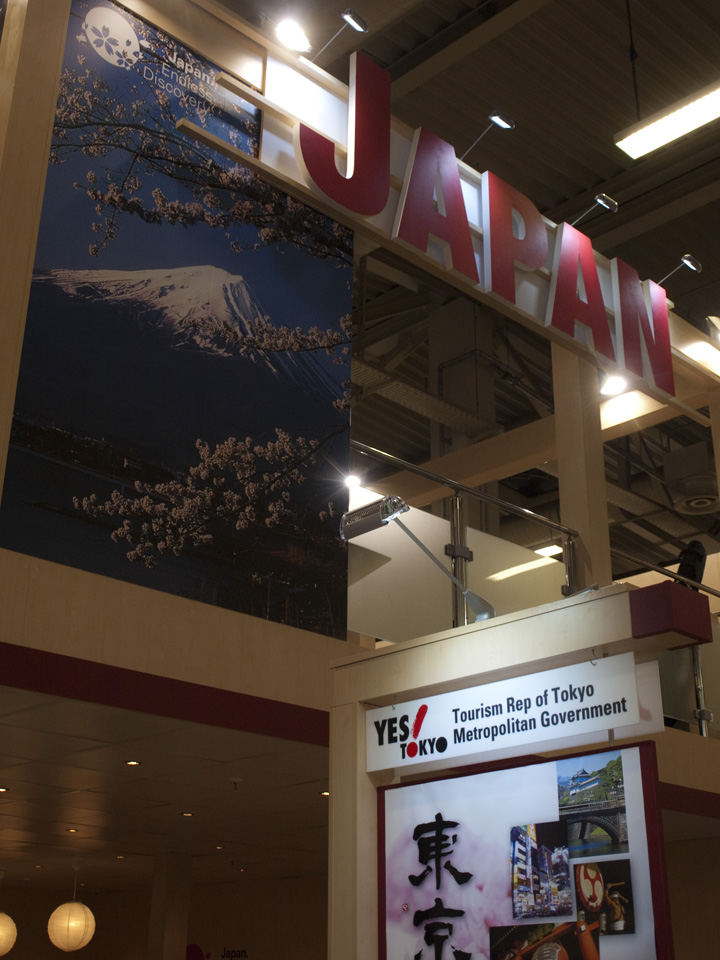

Im Peace Park, mit Blick auf die Ruine vom Atombomben-Dom, gab es natürlich viele Schaulustige, Touristen und Fotografen. Wie Tauben schauten sie oben vom Zaun aufgereiht auf uns hinunter und machten alle die gleichen Bilder.

Ich fragte meine Bekannte, wo die ganzen Fotografen herkommen. Sie meinte, das sind alles Senioren mit zu viel Zeit und zu viel Geld für teure Kameras.

(Ein Dozent an meiner Uni prägte mal den schönen Begriff “Zahnwälte”, für Akademiker, die ihre Freizeit mit teuren Kameras füllen.)

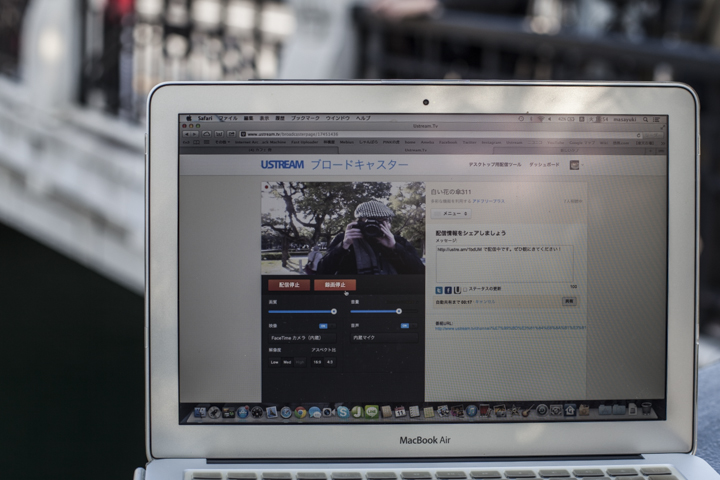

Das Künstler-Duo war nicht vollzählig. Der Kollege saß in Tokyo und beobachtete alles online per Stream. Ich wurde gebeten, auch ein paar Worte in die Webcam zu sagen. Mir fiel aber nix ein, also fotografierte ich einfach Richtung Tokyo.

Häufig mussten wir zwischen den Vorbereitungen und angekündigten Terminen warten. Auch ich habe knapp 20 Schirme beklebt. Aber da wir so viele Helfer waren, entstand ein Leerlauf wo nichts erledigt werden musste. Ich war an dem Tag auch etwas müde und Nichtstun half da nicht. Wir machten kurz eine Teepause in einem Massage-Salon, neben dem Einkaufszentrum. Besitzerin vom Laden und vom Gebäude waren natürlich mit meiner Bekannten befreundet. Auf dem Weg dorthin konnte sie auch zu jedem Laden links und rechts vom Weg etwas erzählen. Fast überall kannte sie die Besitzer oder das Personal.

Gegen 17 Uhr zündete der Verein Christlicher Junger Männer Menschen Hiroshima dann ein paar Kerzen an.

Es wurde “It’s a wonderful World” gesungen und gebetet. “Beten” sollte man hier aber nicht christlich verstehen. Es war mehr als eine Art Gedenkminute gemeint, einen stillen Moment für die Erinnerung. Für die Kameras drehten sich die Schirme dann mal Richtung Atombomben-Dom, nach fünf Minuten Richtung Brücke, und zum Schluss Richtung Zaun.

Gegen 21 Uhr, es war inzwischen ordentlich frisch geworden, wurden dann die Schirme wieder eingeklappt. Mit knapp 30 Freiwilligen gingen wir dann zu einem nahen Café und entfernten die Dildos Lichtmodule wieder von den Schirmen. Im Mai werden sie wieder in Hiroshima aufgespannt, beim Blumenfestival.

Ich war echt beeindruckt davon, wie viele Helfer sich gefunden hatten. In Hiroshima gibt es einen wirklichen Sinn für Gemeinschaft: Ladenbesitzer, Journalisten, Senioren, Studenten und Mütter – alle kamen zusammen um bei dem Kunstprojekt zu helfen. Aus Tokyo kenne ich so eine Art übergreifende Community nicht – zumindest hab ich es nie so erlebt.

Meine Bekannte stellte mich natürlich auch wieder allen vor. Der Journalist der Chugoku Shimbun war auch mit dabei. Er interviewte mich damals für meine Ausstellung in einem viel zu schnellen Japanisch. Das Interview war auch etwas, dass indirekt durch meine Bekannte zustande kam. Ihn erkannte ich allerdings ebenfalls nicht wieder. Gesichter, von denen ich kein Foto gemacht habe, kann ich mir echt schlecht merken.

Nachdem gegen 22 Uhr alles aufgeräumt war, wollte ich noch etwas essen gehen. Seit einem ungesalzenen Hühnchen aus dem Konbini gegen drei Uhr gab es nichts mehr.

Meine Bekannte bot mir an, mich zu einem Restaurant zu bringen und anschließend nach hause zu fahren. “Weil du Student bist, bezahle ich” sagte sie. Sie wollte in ein italienisches Restaurant. Natürlich arbeitete dort auch ein Freund von ihr.

Der “gruselig aussehende alte Mann” hatte ihr Auto schon vor das Parkhaus gestellt als wir uns auf den Rückweg machten. Auf dem Fahrersitz lag ein Berg Süßigkeiten. Ein Geschenk vom alten Mann. Laut meiner Bekannte war das für mich. Meine Hände konnten kaum die ganze Schokolade, Bonbons aus grünen Tee und Pralinen halten. Einiges rollten unter den Sitz.

Kurz vor 24 Uhr setzte sie mich dann vorm Wohnheim ab. Ich bedankte mich, dass sie extra schnell fuhr. Nach Mitternacht werden die Türen im Wohnheim nämlich abgeschlossen. Sie rief mir noch hinterher: “dann beeil dich, Cinderella!”

In Deutschland wird die Katastrophe vom 11. März 2011 nur auf Fukushima reduziert. Die knapp 18.000 Tote von Erdbeben und Tsunami – oder wie jetzt auch bekannt wurde: die ca. 3.000 Menschen die sich nach der Katastrophe das Leben nahmen oder zu Tode getrunken haben – diese Menschen werden häufig vergessen in Deutschland.

Allerdings war Fukushima bei dieser bunten Gedenkfeier in Hiroshima auch absolut kein Thema.

Japan und Geschichte – das ist oft so einseitig. Auch in einer so offenen Stadt wie Hiroshima.

Aber egal ob nun schlechte Geschichte, gute Geschichte, bunt oder ernst:

Das wichtigste ist nicht zu vergessen.